#Histoire

Tlemcen : Rencontre nationale sur Ahmed Ben Bella

Pour perpétuer la mémoire du premier président de la République algérienne indépendante et à l’occasion du 13e anniversaire de son décès, la direction des moudjahidine et des ayants droit de la wilaya de Tlemcen a organisé, hier, sous le slogan : «L’Algérie et les défis mondiaux, les manifestations de la Révolution de libération», une rencontre nationale sur Ahmed Ben Bella.

Le lion du Djurdjura revisité à Iboudraren (Tizi Ouzou) : «Amirouche n’a jamais cessé de tendre la main aux jeunes»

Il y a soixante-six ans, les colonels de l’ALN, Amirouche Aït Hamouda et Si El Haouès sont tombés en martyrs, morts au combat révolutionnaire à Djebel Thameur, au sud de Bou Saâda.

Propos d’historiens

Feu Claude Liauzu : «Une loi de règlement de comptes» L’historien Claude Liauzu nous expliquait que «c’est une loi de règlement de compte…» «A l’aube du XXIe siècle, on prend en otages d’une guerre de mémoire, qui n’a jamais cessé depuis 1962, les petits-enfants des protagonistes, on prend en otage la nation au profit d’activistes de la nostalgérie». (El Watan de jeudi 14 avril 2005, ndlr)… Et aussi «le lobby pied-noir veut avoir une revanche. Il a compris le modèle de la dénonciation du génocide, le modèle de la loi sur l’esclavage. Quand on lit l’article 4 de la loi du 23 février 2005, on s’aperçoit que c’est le même texte que la loi sur l’esclavage, que ce sont les mêmes termes. Une grande majorité des politiques ne veut pas d’ennuis avec les harkis, ni avec les pieds-noirs parce qu’ils veulent être élus »… «C’est un combat d’arrière garde, mais qui veut dire que pour que personne n’ait rien dit, on est à la merci de remontées xénophobes, dans une société où les communautarismes avec des effets boumerang – vont fleurir. Le passé colonial de la France ne parvient pas à être digéré».

Dossier / Christophe Lafaye. Historien «Les responsables ont ordonné, testé, puis utilisé à grande échelle des gaz toxiques»

Initialement prévu sur France 5 pour une diffusion à une heure de grande écoute, dimanche 16 mars, le film documentaire Algérie sections armes spéciales, de Claire Billet et Olivier Jobard, a été déprogrammé, puis a été mis en streaming sur le site en ligne de France Télévisions dès mercredi dernier. D’autre part, l’ENTV l’a diffusé mercredi soir puis en rediffusion jeudi.

Histoire de Constantine à travers ses légendes : Halilifa, la jument noire qui sauva la ville

C’est une belle histoire méritant de figurer dans les manuels scolaires, pour être enseignée à nos enfants qui ignorent beaucoup de choses sur le patrimoine et l’histoire de leur pays. C’est aussi une magnifique histoire d’amour entre un homme et sa jument.

Selon l’historien français Christophe Lafaye : «450 opérations militaires avec armes chimiques menées en Algérie»

L’histoire est, aujourd’hui encore, esquivée – et parfois tue – dans les récits officiels d’outre-Méditerranée. Pourtant, les faits sont là : entre 1956 et 1962, l’armée française a eu recours à des armes chimiques contre les moudjahidine.

Le site histoire coloniale et postcoloniale : Rétablir la vérité historique

Histoirecoloniale.net écrit, dans sa dernière édition en ligne, qu’une de ses équipes d’historiens, qui a visité la Cité de l’Histoire à Paris, a constaté que «sa présentation de l’histoire coloniale française est particulièrement éloignée de la vérité historique».

Très tôt engagée dans les rangs du FLN : La moudjahida Myriam Louisette Mekaouche tire sa révérence

Après avoir rendu l’âme le 18 janvier dernier, l’ancienne combattante de la Révolution, Louisette Mekaouche, veuve Benhamza, que ses anciens compagnons d’armes appelaient «Myriam», a été enterrée jeudi dernier au cimetière de Garidi (Kouba), à Alger, en présence d’une imposante assistance composée de ses compagnons d’armes, dont d’anciens membres de la Fédération de France du FLN, au sein de laquelle elle militait.

Laqwat : Des Héros oubliés !

«L’histoire de la chasse aux lions glorifie le chasseur, jusqu’à ce que les Lions aient leurs historiens». Chinua Achebe. Nigeria

Lutte de libération nationale 1954-1962 : Ces Aoudjghout tombés dans l’oubli

Le 5 octobre, Hadja Dahbia Aoudjghout, 102 ans, a eu l’honneur de recevoir la visite d’une forte délégation de l’Organisation nationale des moudjahidine (ONM) de la région d’Azazga et de Bouzeguene, du directeur du musée régional de Tizi Ouzou ainsi que du président de l’association de wilaya des «pupilles de la nation».

Enseigner l’histoire autrement

Enseigner l’histoire de l’Algérie à la jeune génération a toujours été un souci majeur pour les autorités publiques. Nul ne peut ignorer l’importance d’inculquer à ces futurs citoyens les valeurs de la nation à travers ses différents repères, qu’ils soient des personnalités historiques ou des événements déterminants de son existence.

Cinéma historique : Un moyen pour réconcilier la jeunesse avec son histoire

Depuis son émergence, le cinéma s’est affirmé comme un moyen important d’influence plus qu’une simple distraction. Le cinéma de nature historique joue un rôle déterminant sur les plans politique, culturel et éducatif.

Un instrument de lutte et de propagande

Comme bien des aspects liés à l’identité algérienne, le cinéma national a vu le jour dans le sillage de la guerre d’indépendance, en réponse aux impératifs de résistance et de mémoire.

Impact sur les jeunes : Outil pédagogique

Avant de plonger dans les subtilités de l’évolution du film historique en Algérie, une question fondamentale se pose : quelle est la portée du cinéma historique algérien ? La réponse qui s’impose d’emblée est que ce genre cinématographique constitue un vecteur puissant pour immortaliser les moments marquants de notre histoire. Il éclaire les péripéties de la révolution et de la colonisation, tout en renforçant les liens entre les générations et leur héritage culturel.

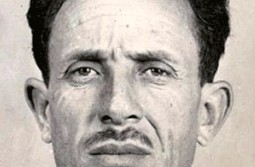

Il était à la tête de la harka des Beni Boudouane / Bachagha Boualem : un notable au service de la France

Il Qui était le Bachagha Boualem, ce chef tribal dont l’évocation fait fatalement penser à la guerre qu’il a menée avec acharnement contre le FLN à la tête de la harka des Beni Boudouane, dans l’Ouarsenis ? Petite enquête biographique sur le harki le plus célèbre de l’histoire…

Hommage / Il avait dirigé les attaques du 1er novembre 1954 dans la région de Souk Ahras : Il y a 70 ans, Badji Mokhtar tombait en martyr

Au début de l’année 1954, Badji Mokhtar avait participé à la création du Comité révolutionnaire d’unité et d’action (CRUA), avec Mostefa Benboulaïd.

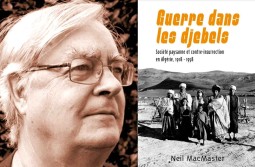

Guerre dans les djebels. Société paysanne et contre-insurrection en Algérie, 1918-1958 de Neil Macmaster : Comment l’ALN a gagné le soutien de la paysannerie

Disséquant le tissu social des communautés rurales de l’Ouarsenis et du Dahra et leur évolution sociopolitique de la fin de la Première Guerre mondiale à la lutte de libération, Neil MacMaster propose une analyse rigoureuse de la façon dont la société paysanne de ce territoire névralgique, qui sera l’un des poumons de la Wilaya IV historique, va basculer dans le nationalisme indépendantiste, apportant un soutien vital aux maquis de l’ALN.

Jeudi 10 novembre 1955 à la prison du Coudiat de Constantine : Évasion spectaculaire de Mostefa Ben Boulaïd

Jeudi 10 novembre 1955 à 18h30, les sirènes de la prison du Coudiat avaient été déclenchées et leurs bruits avaient retenti dans tout le centre-ville de Constantine. L’établissement, dont la construction remonte à 1850, se trouve à quelques dizaines de mètres de la place de la Pyramide.

Étoile Nord-africaine, PPA-MTLD, UDMA, PCA et Oulémas : Les multiples voies du nationalisme algérien pendant la colonisation

Une multitude de sigles pour une même cause. Le nationalisme algérien n’est pas porté par une seule voix. Au contraire, les voies étaient multiples. Divers courants y étaient représentés, en dépit de la répression du colonialisme. Un véritable multipartisme a, en effet, vu le jour en Algérie bien avant l’indépendance. Le Mouvement national avait plusieurs facettes.

Amar Mohand-Amer. Historien et essayiste, CRASC : «Le chantier pour consolider la recherche historique devrait être lancé»

Dans cet entretien, Amar Mohand-Amer évoque les évolutions du camp indépendantiste. Pour lui, pendant toute la durée de la guerre et même avant le 1er Novembre 1954, les «tensions, clivages et oppositions sont légion». «Ce furent des confrontations objectives imposées par la guerre et ses nombreux enjeux et défis», souligne-t-il. Le jeune historien, qui est l’un des plus persévérant de sa génération, a une appréhension : «Le risque ou le danger est que notre histoire nationale ne soit plus à l’avenir du ressort de nos jeunes collègues.»