Dans le contexte actuel de crise des relations franco-algériennes, un retour sur le 19 mars 1962, moment de la sortie de guerre et début de la transition vers l’indépendance, révèle au-delà de toutes les justifications d’aggiornamento des relations entre les deux pays, les fondements politico-idéologiques d’une partie de la classe politique française revancharde, aujourd’hui vent debout contre l’Algérie et les Algériens.

Dans un contexte encore plus dramatique et volatile de sortie de guerre que le moment présent nourri d’arrières-pensées politiciennes, des personnalités remarquables françaises et algériennes, pieds noirs, métropolitains et Algériens ayant le sens de l’Etat et des intérêts des populations ont su dépasser les drames et les blessures du moment pour tenter de construire un avenir pour les jeunes générations. Il ne s’agissait pas d’OQTF, mais de poser les bases d’une relation durable pour l’avenir entre deux pays qu’une histoire dramatique avait opposés.

A l’opposé des criminels de l’OAS, qui pratiquaient la politique de la terre brûlée, filiation dans laquelle s’inscrivent certains politiciens actuels, Les personnalités qui ont été responsables dans le moment ont représenté des catégories sociales issues du milieu des luttes politiques qui ont marqué l’Algérie coloniale. Ils se connaissaient et pour la plupart étaient acquis au dialogue entre les communautés.

Les trois Européens membres de l’Exécutif étaient des hommes de dialogue et d’ouverture : Roger Roth, vice-président de l’Exécutif, avait été maire de Philippeville (Skikda) où il tenta une expérience de gouvernement municipal paritaire entre Européens et musulmans. Il sera, après avoir été le troisième vice-président de la constituante, désigné par Ben Bella, au lendemain de la démission de Ferhat Abbas, comme président de l’Assemblée nationale de l’Algérie indépendante en 1964 (il dit avoir présidé l’assemblée le lendemain de l’essai nucléaire français de Reggane, le 18 mars 1964). Charles Koenig, maire de Saida, était enseignant, syndicaliste du SNI (Syndicat national des instituteurs tendance majoritaire) partisan de la table-ronde proposée par Messali Hadj en 1953. Jean Manonni, médecin, qui avait perdu une jambe dans un attentat OAS, avait occupé la vice-présidence de l’assemblée algérienne pendant la période coloniale. On peut y ajouter le haut-commissaire, Christian Fouchet, et son délégué, Bernard Tricot, tous deux disponibles pour dépasser les blocages au démarrage d’une coopération bien comprise entre deux Etats souverains.

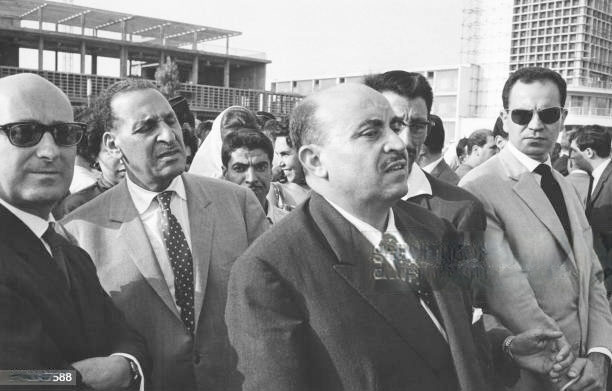

Les membres de la société civile, membres de l’Exécutif provisoire étaient des personnalisés, d’un grand charisme, reconnues et respectées par la grande majorité des Algériens. Les représentants du FLN étaient majoritairement issus du comité central du PPA-MTLD, certains étaient des proches de Ferhat Abbas. Abderrahmane Farès qui en a été le président, «qualifié de trésorier du FLN» en relation avec la Fédération FLN de France, était un homme d’une grande culture politique au fait des arcanes de la politique française et qui a essayé de transformer de l’intérieur le rapport de force colonial ; personnalité formatée par les luttes politiques, infatigable intermédiaire, il a tenté, à l’image de Ferhat Abbas, de nombreuses intermédiations.

En appui aux travaux de ce gouvernement de transition, il y a eu également tout un vivier d’indéniables compétences qui se sont mobilisées pour jeter les bases d’un démarrage des institutions de l’Algérie indépendante (entre autres Mohamed Khemisti futur ministre des Affaires étrangères qui remplaça Mohand Mahiou (ancien sous-préfet de Gap), nommé comme premier directeur de cabinet de A. Farès puis préfet de Médéa ; A Rahal ancien «udmiste», directeur de cabinet de Mostefai, Abdelkader Zaibek comme directeur de cabinet de Benteftifa, Benelhadj Djelloul directeur de cabinet de Ch. Koenig, Pierre Mahroug de B. Abdesslam, comme conseillers pour l’économie et le pétrole Joseph Sixou, Ahmed Ghozali, l’administration Missoum Sbih et de nombreux autres experts et fonctionnaires sortis des grandes Ecoles. Afin de rassurer la minorité européenne, l’Exécutif provisoire introduit la mixité dans les nominations des fonctionnaires.

A côté des Algériens (Abdelamajid Meziane, nommé préfet de Béchar, Belkacem Ben Baatouche préfet de Tindouf, Mohand Mahiou préfet de Médéa, Abdelatif Rahal préfet de Batna, Ahmed Medeghri préfet de Tlemcen) l’Exécutif nomma également des sous-préfets et préfets européens (Paul Ripoll à Tiaret, Roger Mas à Ain-Temouchent, Pierre Audouard à Collo, à Batna Albert Victori qui sera vite remplacé par Abdelatif Rahal) dont certains comme Roger Mas et Paul Ripoll continuèrent à exercer après l’indépendance.

La Commission de contrôle des élections présidée par Maître Sator a vu la participation d’Alexandre Chaulet (le père de Pierre Chaulet ), de Jacques Guyot, d’Amar Bentoumi, d’El Hadi Mostefai et d’Ahmed Henni. Dans des conditions très difficiles avec la menace constante de l’OAS, ces personnalités se sont attelées au travail pour produire des textes qui devaient présider au fonctionnement des institutions dans la transition et après l’indépendance (protocoles de coopérations), ainsi que la gestion de la sécurité qui se dégradait considérablement dans le moment. Les missions de l’Exécutif ont été nombreuses du fait que les accords d’Evian n’ont été, principalement, que des accords sur des principes généraux. Il y a eu d’abord à régler les périmètres des prérogatives du Haut-commissaire représenté par Christian Fouchet avec comme conseiller Bernard Tricot, et ceux de l’Exécutif provisoire.

La préparation et la mise au point des protocoles d’accords entre l’Algérie et la France (qui a concerné à peu près tous les domaines socio-économiques et culturels, notamment la situation de la minorité européenne, celle de la liberté de circulation des Algériens, celle des enseignants, plus largement celle des fonctionnaires, celle de la justice, la question du transport, des travaux publics, de la mise en place d’un organisme de coopération scientifique, du code pétrolier, des accords et du contrôle en matière de finance), si elles soulevèrent quelques difficultés, aboutirent finalement à une signature globale conjointe le 28 août 1962.

Le travail de fonder en droit les institutions, mené par l’Exécutif a été très important. La compétence et la probité de ses membres qui avaient le sens de l’Etat, sa mixité, son pluralisme, à la fois du point de vue des appartenances religieuses, culturelles et politiques, auguraient d’une reconnaissance de la participation de toutes les composantes de la société algérienne à la vie de la cité.

Ce moment particulier qu’a été le démarrage de la transition vers l’indépendance est exemplaire d’une situation complexe et sensible qui a trouvé des solutions de dépassement dans l’intérêt du bien commun entre des populations que l’histoire a, à la fois séparées et liées. Il est exemplaire dans ce qu’il montre comme voie de la raison, dans un moment de «retour» des années de feu et de négation de l’autre déclaré «indigène», ensauvagé, irrécupérable pour ce qui serait la civilisation.

Moment qui procède d‘une «récidive» dans le sens où le conceptualise le philosophe Michel Foessel quand il écrit : «récidive dans la mesure où les acteurs majeurs au pouvoir politique et économique se réfèrent explicitement à cette période (parlant de la période de la montée du nazisme)» (cité ici dans son entretien au site The Conversation par Johann Chapoulot spécialiste du nazisme auteur de l’ouvrage Les Irresponsables. Gallimard).

Cette «récidive» postcoloniale à l’égard du pays et du peuple qui ont été à l’avant-garde de la rupture avec le colonialisme, par des acteurs politiques français majeurs en charge de ministères régaliens est ici patente, dans un espace-temps de respiration idéologique préfasciste portée et diffusée par des droites désinhibées, durablement affectées par le traumatisme qu’a été la perte de l’Algérie.

Par Aissa Kadri

Professeur honoraire des Universités

Dernier ouvrage paru : Salim Chena et Aissa Kadri (dir) Routes africaines de la migration. Dynamiques sociales et politiques de la construction de l’espace africain. Paris Le Croquant 2024.