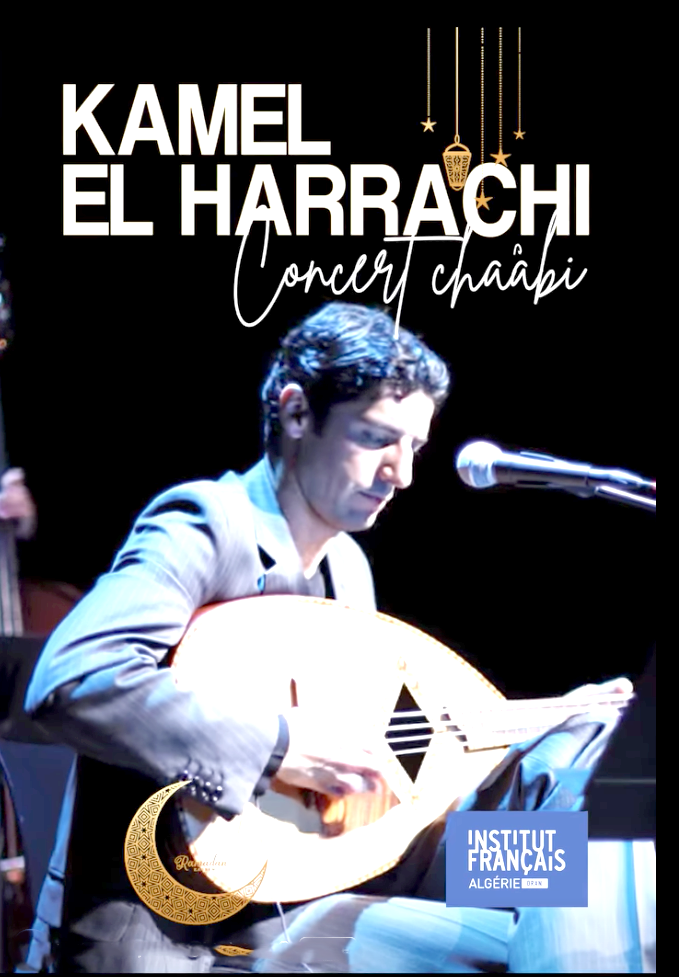

Dans le cadre de sa tournée en Algérie sur invitation de l’Institut français, le chanteur chaâbi Kamel El Harrachi a animé un spectacle à Oran ce week-end.

La soirée est inscrite dans le cadre des festivités liées à l’animation culturelle du mois de Ramadhan. C’est aussi pour lui une occasion d’exprimer sa satisfaction d’avoir l’occasion de revenir dans cette ville. «En 35 ans d’activité, c’est juste la deuxième fois que je viens chanter à Oran», s’est-il exclamé face à un public qui, en toute logique, le découvre donc pour la première fois.

Le porte-flambeau du genre à Oran était, avant de prendre une certaine retraite liée à l’âge (il est né en 1935), Maazouz Bouadjadj, originaire de la région de Mostaganem, mais qui s’est très tôt installé dans la capitale de l’Ouest où il a acquis un public remarquable.

C’est pour dire que le terrain était, en quelque sorte et en sus d’un large accès grâce aux médias, déjà préparé. Un public au fait des spécificités du genre et les musiciens en sont conscients. Un léger décalage dans le jeu survenu au début de la prestation aurait pu constituer le bémol du spectacle, mais heureusement vite rattrapé avec quelques hochements de tête et quelques regards légèrement désapprobateurs du «maître».

Une organisation assez particulière caractérise les soirées chaâbies avec, en introduction, des passages hérités du genre traditionnel andaloussi, supposé avoir été développé en Andalousie (Espagne) par les différents peuples unis à l’époque sous la bannière de l’Islam. Kamel El Harrachi et les musiciens qui l’accompagnent n’ont pas dérogé à la règle comme ici avec l’interprétation de la variante algérienne du traditionnel Ya lawn el assal complété sans transition par Zarni ghazali, chanté un peu à la manière de Amar Ezzahi.

«Wahran El Bahia»

Sinon, passages instrumentaux genre «touchiya» et performances vocales du style istikhbar sont des constantes précédant les chansons proprement dites et qui, en général dans le genre chaâbi, soit pour ce qui est de la musique ou pour ce qui relève des paroles ou même les deux à la fois sont l’œuvre de l’interprète lui-même quand elles ne sont pas écrites spécialement pour lui, d’où la richesse dans la diversité et la création. Ce n’est pas toujours le cas chez la génération d’aujourd’hui, mais beaucoup d’interprètent s’en sortent plutôt bien même sans créativité prolifique.

Nombre de maîtres du chaâbi ont célébré la ville d’Alger et Kamel El Harrachi en a proposé une version, une chanson «topographique» évoquant la majorité des quartiers de la capitale et de sa périphérie, un peu comme une réplique dans le style «wahrani» de la chanson à succès Arsam Wahran de Houari Benchenet écrite par le poète du melhoun, le regretté Mekki Nouna (1932-2020).

Le spectacle proposé à l’occasion contient beaucoup de reprises pour booster l’ambiance à l’exemple, présence sur les lieux oblige, du classique Wahran el bahia attribué à Lili El Abassi, mais repris à chaque occasion pour contribuer de fait à entretenir le mythe de la ville festive en chantant Wahran el Bahia / lil wa nharek zahia (jour et nuit dans l’ambiance).

Remonter la filiation

Pourtant, à l’origine, hormis le refrain qu’on se remémore aisément, le texte représente là aussi une sorte de visite guidée de la ville telle qu’elle était à son époque, mais que les interprètes ultérieurs ont transformé à leur guise, ajoutant d’autres villes (dzayer el ghalia) ou même des quartiers qui n’existaient pas à l’époque comme par exemple «l’USTO !» dans la version de Benchenet qui l’a également reprise à son compte.

Sur un autre registre et toujours dans le souci de l’ambiance, c’est le titre, bilingue (arabe algérien et français) Mchat aliya attribué à Lili Boniche ou René Perez qui a été repris, mais avec une cadence plus soutenue comme le sera la reprise de l’un des titres qui ont fait la renommée de Abdelkader Chaou et qui font danser le public.

Il y a un temps pour l’ambiance et un temps pour l’écoute et c’est d’autres moments qui sont proposés avec des titres célébrant l’amour platonique et mettant en avant une certaine vision désintéressée des soucis du bas monde comme Ana achki adraoui pour faire remonter la filiation jusqu’aux maîtres fondateurs, à l’instar de M’hamed El Anka (1907-1978), mais en passant par la génération intermédiaire incluant El Hachemi Guerouabi (1938-2006).

Beaucoup de chanteurs chaâbi ont eu du succès mais le premier, évoqué ici, jouissait d’une dimension supplémentaire et on a du mal à expliquer comment même une bonne partie de la jeunesse algéroise des années 1970 lui vouait encore un immense respect, à la limite de l’adoration.

La parenthèse fermée, c’est évidemment à l’œuvre de son père, le célèbre Dahmane el Harrachi (1926-1980) que Kamel, héritier même du surnom, a consacré toute une partie du spectacle. Des reprises déjà rassemblées dans un album lui rendant hommage. Le fils ne voudrait surtout pas qu’on l’associe éternellement à l’œuvre de son géniteur d’où le large éventail du programme proposé à l’occasion.

Néanmoins, justement, la force du père était dans le fait d’être musicien et en même temps auteur-compositeur ayant fini par s’imposer avec un style qui le caractérise autant dans la musique que dans les paroles. Sans être classé dans la «chansonnette», il s’est imposé presque en outsider, c’est-à-dire par opposition aux puristes privilégiant les «qsayed», avec des titres qui ont tout de suite accroché le public.

Quelques-unes résonnent encore dans les mémoires, telles que les reprises de Wallahi ma drit belghedra (je jure n’avoir pas été au courant de la tromperie) ou Ach dani nkhaltou (qu’est-ce qui m’a pris de le fréquenter). La chanson, avec ses descriptions à la limite de la «namima» (médisances) fait sourire, y compris les musiciens accompagnant le chanteur qui reprennent en chœur différents passages.

Parfois moralisateur, un peu trop au goût de certains mais aimé par son public qui se projette symboliquement dans cette conduite qui ne tolère aucun écart et cette éthique dans les relations humaines et dans laquelle beaucoup se retrouvent ou voudraient que ce soit comme tel.

L’univers chaâbi regorge de bons sentiments mais la caractéristique de Dahmane El Harrachi réside dans la dénonciation explicite qu’on retrouve dans d’autres titres où la morale est de mise. La bghit terbah ouatnal/ma tkhalatchi menwala (si tu veux réussir, ne fréquente pas n’importe qui !), suggère-il dans Gharou bik el âadyane.

Il y a une dimension intimiste dans ces textes peut être puisée dans son expérience de vie personnelle. A tout cela, il faudrait ajouter une voix très particulière un peu enrouée et c’est peut-être ce qui explique le choix de Rachid Taha, une sorte d’alter ego vocal, pour réinterpréter vers 1997 le titre Ya Rayeh lui donnant de fait une dimension internationale. Inutile de rappeler que cette même reprise par le fils et surtout par le public présent à l’occasion a été le clou de la soirée.