Une nouvelle enquête menée par l’historien français, Fabrice Riceputi, a levé le voile sur la généralisation de la pratique de la torture durant la Guerre de Libération, sur ordre des militaires français, et avec l’aval de l’Etat.

«La nommer était interdit dans le langage officiel, mais la torture a bel et bien été ordonnée par le commandement militaire en Algérie, avec l’aval du pouvoir politique. Après son expérimentation à Alger en 1957, les généraux recommandent même de la généraliser», écrit-il dans une enquête publiée, hier, sur le site d’investigation Mediapart.

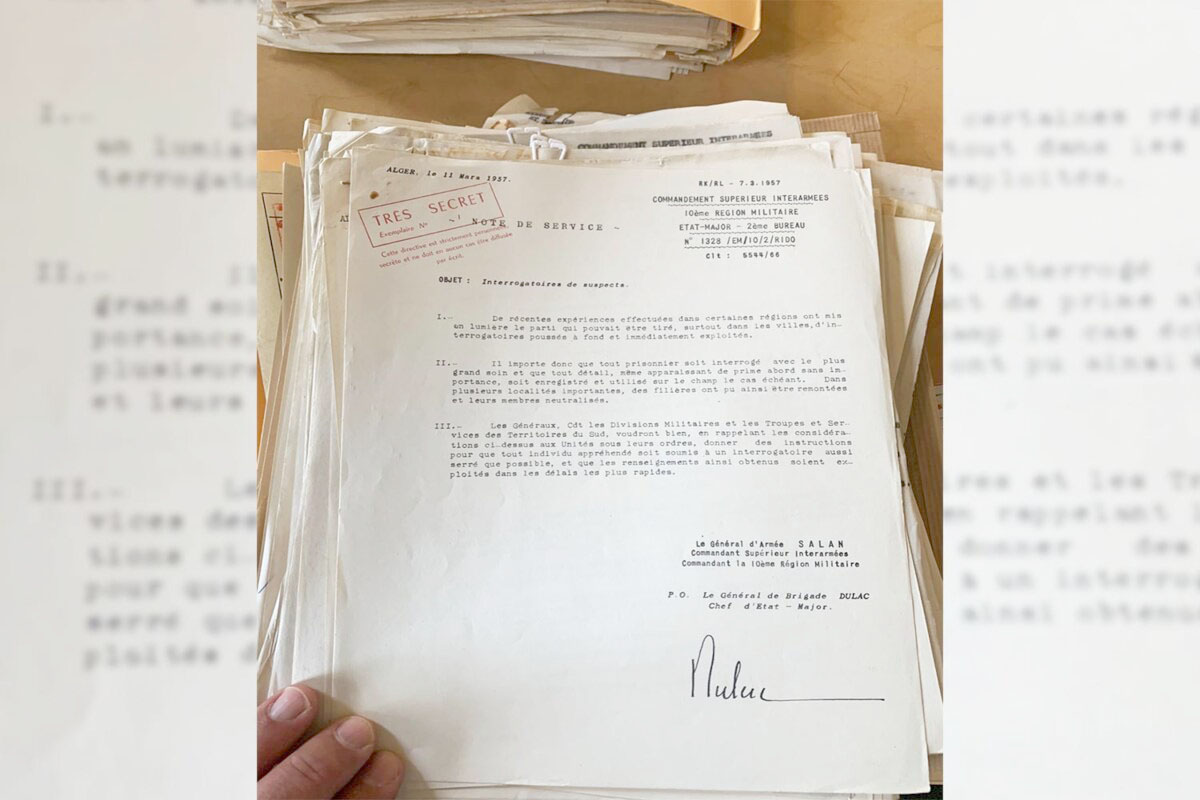

Il s’appuie sur une archive datée du 11 mars 1957 du général Raoul Salan. «Cette ''note'' est une consigne impérative donnée à tous les officiers supérieurs, lesquels vont répercuter les ordres du général dans les unités qu’ils commandent dans toute l’Algérie. Ils devront le faire oralement. Un tampon apposé sur le document indique en rouge : ''Très secret.'' Exemplaire n°1.

Cette directive est strictement personnelle et ne doit en aucun cas être diffusée par écrit.'' C’est le cas pour beaucoup de directives du général Salan, mais cette note-là peut moins qu’aucune autre être divulguée», souligne l’historien, estimant que «les mots sont soigneusement choisis pour ne pas s'exposer à une accusation infamante, voire, si le vent politique venait à tourner, à des poursuites judiciaires».

Le 10 mars 1957, la veille même de la diffusion de cette note de Salan, le général Massu, note l’historien, en a produit une autre sur le même sujet, à l’usage de la 10e division parachutiste qu’il commande à Alger : «Dans un but d’efficacité, la persuasion doit être utilisée au maximum, lorsqu’elle ne suffit pas, il y a lieu d’appliquer les méthodes de coercition dont une directive particulière a précisé le sens et les limites.»

Cette «directive particulière» ne figure pas, selon lui, dans les archives de l’armée. «Le 23 mars 1957, c’est le général Allard, commandant du corps d’armée d’Alger, qui relaie la consigne de Massu et de Salan : il faut généraliser ''les procédés employés à Alger et qui ont fait la preuve de leur efficacité''», relève Fabrice Riceputi. «Après trois mois de ''Bataille d’Alger'', l’armée généralise la torture. Forme extrême de la domination politique de l’homme sur l’homme, elle n’est certes pas apparue en 1957 en Algérie.»

«Accorder un droit implicite à torturer»

«Des rapports officiels ont notamment établi qu’elle était considérée bien avant la guerre comme normale et nécessaire dans les commissariats de police d’Algérie», a-t-il ajouté. L’historien a aussi cité une directive «secrète» du général Salan, émise en janvier 1957, «permet de comprendre la massification de la pratique tortionnaire par l’armée».

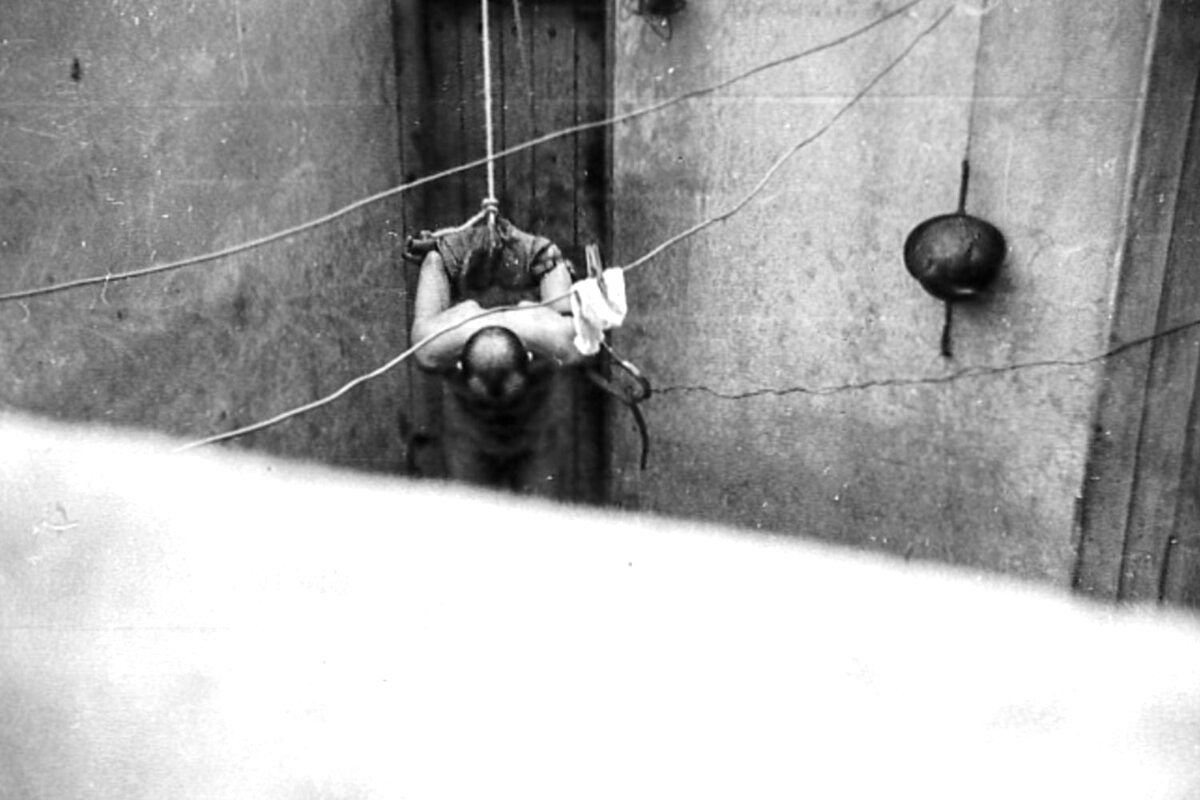

Dès lors, comme l’indique le général Massu dans ses Mémoires, les «centres d’interrogatoires», c’est-à-dire de torture, se multiplient, la plupart étant non déclarés comme tels. La détention clandestine, sans témoin ni contrôle civil, encourage l’usage massif de la torture, mais aussi les exécutions sommaires. Il en ira ainsi dans toute la colonie jusqu’à la fin de la guerre», a rapporté Fabrice Riceputi.

En dernier lieu, il a relevé que la pratique de la torture était «autorisée par le pouvoir politique, celui du gouvernement du socialiste Guy Mollet, c’est-à-dire par la République française elle-même».

«En vertu de la loi dite des ''pouvoirs spéciaux'' adoptée à une très large majorité en mars 1956, ils accordent alors aux militaires l’exorbitant pouvoir de déclarer ''suspect'' qui bon leur semble et de détenir et d’interroger à leur guise, les exonérant de toute contrainte légale. Ils n’ignorent pas qu’ils leur concèdent ainsi un droit implicite à torturer et à exécuter», conclut-il. Hocine Lamriben

«La responsabilité de la République française»

«Il faut, pour finir, souligner que cette pratique est alors autorisée par le pouvoir politique, celui du gouvernement du socialiste Guy Mollet, c’est-à-dire par la République française elle-même.

Deux ans après le début de l’insurrection algérienne, le pouvoir français est aux abois et prêt à tout pour rétablir l’ordre colonial. Celui-ci est en effet menacé comme jamais par la montée en puissance politique et militaire du FLN – ne projette-t-il pas une grève générale anticoloniale de huit jours ? – et par les violentes émeutes d’Européens ultra-affolés qui conspuent le gouvernement et réclament «l’armée au pouvoir». Guy Mollet, ses ministres Robert Lacoste, Maurice Bourgès-Maunoury et François Mitterrand, tournant résolument le dos à toute solution politique, cèdent alors à toutes les exigences des militaires qui leur font la promesse folle d’éradiquer définitivement le nationalisme algérien dans la ville vitrine de l’Algérie française. En vertu de la loi dite des «pouvoirs spéciaux» adoptée à une très large majorité en mars 1956, ils accordent alors aux militaires l’exorbitant pouvoir de déclarer «suspect» qui bon leur semble et de détenir et d’interroger à leur guise, les exonérant de toute contrainte légale. Ils n’ignorent pas qu’ils leur concèdent ainsi un droit implicite à torturer et à exécuter. De cette décision politique, les victimes, sans distinction de sexe, d’âge ou d’origine, se comptèrent jusqu’en 1962 par dizaines de milliers. Puis, dès le lendemain des Accords d’Evian, l’Etat français dirigé par de Gaulle s’auto-amnistia de ces crimes par décret.»