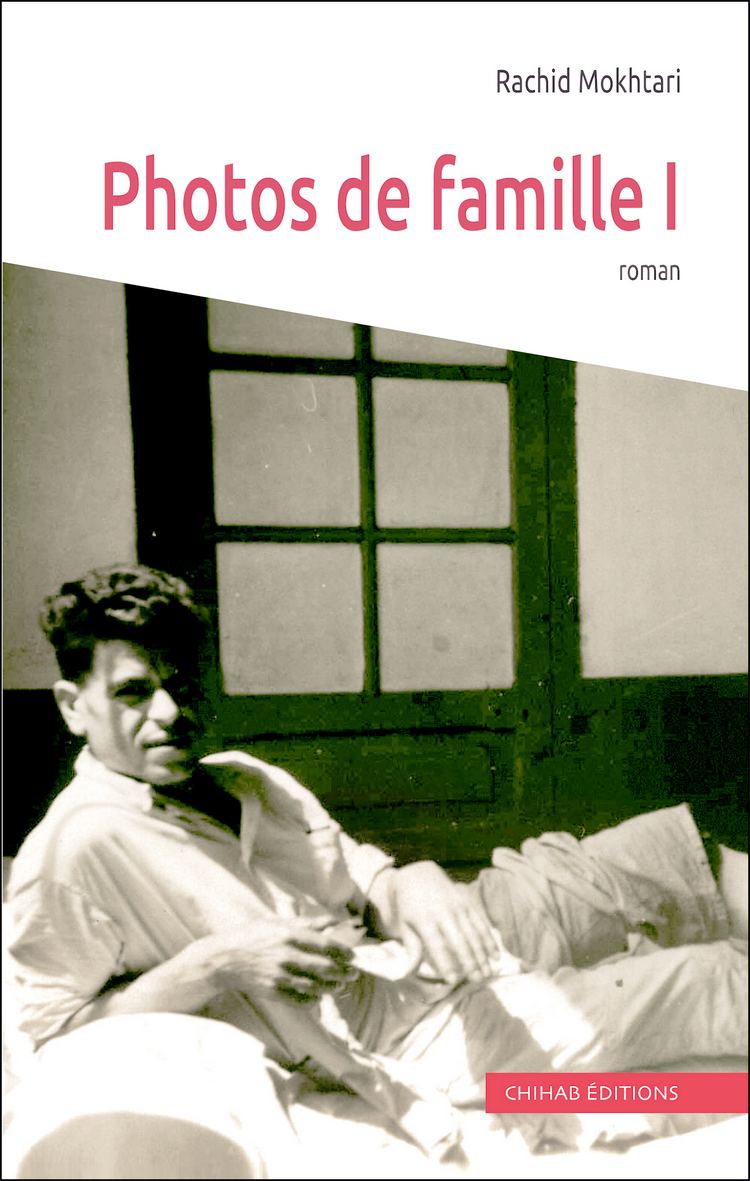

Personnalité incontournable de la littérature algérienne, Rachid Mokhtari vient de publier le premier tome d’une trilogie intitulé Photos de famille.

Dans ce dernier-né, l’auteur manie avec autant d’aisance la précision du détail et son talent de dialoguiste. Dans cette interview exclusive, l’auteur a aimablement accepté de répondre à des questions pour présenter son livre. Il plonge le lecteur dans son univers littéraire tout en ne manquant pas de dévoiler ses prochains projets.

Propos recueillis par Nacima Chabani

Vous venez de publier aux éditions Chihab International une trilogie Photos de famille dans laquelle vous vous attelez à reconstituer non pas un album de famille mais un album d’un pays perdu qu’est l’Algérie…

C’est en effet le premier volet d’une trilogie dont l’intitulé Photos de famille est polysémique. Etrangement, cette expression fort usitée ne renvoie pas stricto sensus à «la famille» mais suggère dans ce qu’elle représente dans son bristol un esprit de corps sur le point de finir, de disparaitre, et le meilleur moyen d’en retenir le souvenir, c’est justement de prendre une «photo de famille».

Or, Photos de famille n’est point une exposition photographique ou, encore moins, une reconstitution d’un album perdu dans les méandres secrets du temps qui passe. Ce n’est guère non plus une autobiographie, voire une autofiction déguisée par les flashs, les clichés, les instantanés. Tandis qu’il tente désespérément, languissamment, de faire parler les quelques morts des bristols de son père, toujours posant au photographe avec sa tenue militaire estivale, calot, chemisette aux larges poches latérales, galonnée, convoquer quelques bribes de souvenirs maternels sur son soldat de l’image, propos glanés lors de ses rares apparitions dans le patio maternel, le narrateur se surprend à scruter à la dérobée les mains, les bras du père absent, ses coudes, ses doigts serrant de la main gauche une cigarette sans filtre, à peine visible sur la photo. Faut-il alors élargir le sens de «famille» et le substituer par «pays» en tant que territoire de l’affect, car ce que quête le narrateur dans ce triptyque, ce n’est ni la patrie, la nation, ni le pays, encore moins son histoire, mais l’imaginaire d’un territoire comme le marquent les animaux. Un pays imaginé est sans doute plus prégnant qu’un pays de l’histoire, perdu dans le passé ; glorifié parce que mort.

Votre roman Photos de famille se décline également sous la forme d’un questionnement sur l’enfance…

Dans ce premier volet de Photos de famille, le narrateur – il n’a pas de nom – s’insurge contre la nostalgie de l’enfance ou plus précisément de celle des souvenirs d’enfance, chantée, clamée, réclamée, déclamée, déplorée et invoquée comme le Paradis perdu. Or, pour ce narrateur, l’enfance, toute enfance incarne le mal des origines, l’absurdité du primat de l’existence.

La mort n’est pas incarnée par la vieillesse que l’on qualifie, à tort, mathématiquement, de fin de vie, mais bien par l’enfance qui se consume telle une bougie dont la flammèche, longue et fine, brûle son corps de son assise fragile, manquant de se pencher, de se séparer de son propre socle, puis de choir de tout son long et de s’éteindre. Paradoxalement peut-être, il (le narrateur) est resté indifférent à cette photo du premier patio de la trilogie qui le représente, enfant, de trois années à peine, debout entre les jambes osseuses repliées de son grand-père paternel, tandis que l’homme, pressé d’en finir, son protecteur derrière l’objectif du Kodak l’enjoint à regarder l’appareil et arrêter de pleurer ; scène somme toute banale mais qui prend des proportions tragiques et dramatiques dans l’univers fantasmagoriques du narrateur. A quoi sert de se vêtir émotionnellement de loques de son enfance !

La quête du narrateur est à la fois une quête intime et une quête de l’histoire…

Le «Soldat de l’Image», le «Militaire de Bristol», ces expressions renvoient plus à monde imaginaire, ludique qu’à l’univers historique référentiel qui, dans ce triptyque, ne constitue qu’une toile de fond, ainsi que de pauvres accessoires scéniques sans jamais déborder des limites narratives qu’impose la fiction et le poétique. Certes, quelques références sont plus ou moins explicites sur les différentes périodes de l’histoire de la guerre du Vietnam et principalement de la chute de Dien Bien Phu où sous le regard de l’engagé volontaire, de ce « Soldat de l’Image» se croisent l’histoire politique de l’Algérie contemporaine, la guerre de Libération armée, l’insurrection armée dès la postindépendance, la décennie noire, le Printemps noir, toutes ces périodes sismiques cumulées dans un seul personnage emblématique nommé Japonné déjà présent dans nos deux précédents romans, Imaqar et principalement l’Amante. Ainsi le temps mémoriel et magique du conte et de la légende submerge le temps plastique, physique et historique dans lequel ne vivent pas les personnages qui, pour la plupart, hormis Japonné, sont soit des représentations photographiques (le Soldat de l’Image) soit de jeunes femmes belles et ensorceleuses, soit des revenants des cimetières, des revenants habillés de linceuls ; soit enfin, comme le personnage, l’ogresse Tazazrait, des êtres multicentenaires qui secouent depuis la nuit des temps les burnous confiés par les ancêtres du haut des coupoles de mausolées de saints tutélaires que les femmes, mère, épouse, sœurs, amante, afin qu’ils protègent et bénissent les jeunes hommes happés par leur destin.

La narration débute avec la photo du narrateur qui, enfant, est debout entre les jambes de son grand-père. Pourquoi le choix de cette photo dans la mesure où vous n’avez aucun souvenir ni du lieu ni de l’époque où elle a été prise ?

Quatre genres de photos construisent les deux premiers volumes du triptyque. Ce premier par lequel naît le narrateur est le bristol d’une scène mi-réelle, mi-imaginaire dans laquelle le narrateur, alors âgé de trois années ou un peu plus, debout, pieds nus, entre les jambes repliées de son grand-père paternel, tient un jouet musical entre les mains, un harmonica. Il a la tête baissée, et il ne regarde pas le photographe, son protecteur.

Cette photo qui fit longtemps partie du «lot» de l’album dit de famille a disparu. Et ce bristol, le narrateur le restitue non de mémoire mais par l’imaginaire car en vérité et dans la réalité de la vie, il n’a vu la photo que quelques minutes il y a une soixantaine d’années de cela entre les mains potelées du Protecteur qui lui apprit que le garçon du cliché, c’était lui. Une photo rêvée ?

Selon vous, peut-on reconstituer une famille à travers un album de photos ?

C’est l’illusion du narrateur qui tout au long de sa quête désespérée de reconstituer un tant soit peu les bornes du chemin tortueux de l’enfance à laquelle pourtant il ne prête aucun pouvoir mythique ou magique, s’échine à collectionner des photos de l’intime ; photos qui seront émiettées dans le patio maternel sous les coups de bec des percnoptères, empêchant toute reconstitution de cet album de famille qui n’a pas d’esprit de corps ; ni d’esprit tout court.

Vous affirmez en filigrane que la photo c’est de l’immobilité et de la fixité…

C’est à propos d’Annie Ernaux, prix Nobel de littérature, qui, parlant de son roman Les Années, construit sur un ensemble de photographies, les siennes, de sa jeunesse à l’âge mûr, considère que la photo est contre le souvenir ; alors que celui-ci est toujours évoqué dans le mouvement, l’action, la photo, elle fige l’instant insignifiant d’une vie même si elle appelle la réminiscence. L’écrivaine Annie Ernaux a également écrit un essai fort remarqué sur Le bon usage de la photographie…

Vous avez opté volontairement de convoquer des personnages d’outre-tombe. Pourquoi cette proximité entre les vivants et les morts ?

Au monde sinon enchanteur, du moins ensorceleur des patios des sanctuaires, des tombes de cimetières qui nourrissent les racines des ormes et les rêves des anciens morts, à l’univers des lointaines légendes de pays de rizières, de forêts vierges, de la Rivière noire et du Fleuve rouge du pays Thaï, à cet univers de la multicentenaire Tazazraït, à la fois fée et ogresse, tawkilt guérisseuse, à laquelle obéissent au doigt et à l’œil les anciens morts qui viennent quand les pluies diluviennes automnales inondent leurs tombes, se réfugient dans son patio accueillant, à ces métiers à tisser que dévident les poules blanches et noires aux becs ensanglantés, les corbeaux sentinelles sur le faîte du frêne adossé au mur nord de la maison ancestrale ; les percnoptères, toujours, aux ailes blanches immenses tachetées de noir, à cet étrange monde qui n’apparaît dans nul bristol, s’oppose, nettement, violemment la réalité sordide d’un pays à vau-l’eau…

Pourquoi avoir opté pour cette écriture du ressassement…

A propos de certaines expressions ou segments syntaxiques réitérés dans le texte, cette réitération n’est pas accidentelle ; elle participe de la volonté d’une «construction du même» sans cesse renouvelé en temps que repris dans un autre environnement discursif. Dans sa préface au roman Mrs Dalloway de Virginia Woolf , Bernard Brugière, professeur émérite à l’université de Paris III Sorbonne nouvelle écrit dans l’extrait suivant qui traduit fort bien notre préoccupation esthétique qui a porté la trilogie sans que, toutefois, il y ait eu, de notre part, une prise de conscience de ces phénomènes : «On a là une syntaxe des ressassements de la conscience, une écriture en vague où chaque relance syntaxique s’appuie sur la reprise d’un mot, d’une expression, d’un membre de phrase essentiels mais déjà dépassés en quelque sorte ; les mêmes termes font retour, certes, mais sur un état du sens toujours modifié, ou du moins nuancé par rapport à ce qui précède. Il y a là une avancée de la rumination ou de la rêverie, un approfondissement perpétuel du même, la variation se trouvant promue, subtilement, sous les espèces de la similitude (...) De plus, ces phénomènes de répétition, d’équivalence, de résonance sont mis en valeur au niveau typographique par une ponctuation qui vise aussi, au moyen de points-virgules, de tirets, de parenthèses, à capter les oscillations de l’humeur, les moindres vibrations de la sensibilité…»

Avez-vous d’autres projets d’écriture ?

J’ai toujours alterné roman et essai. Tandis que je relis les deux autres volumes du triptyque Photos de famille, je termine un essai biographique dans le cadre de la chanson kabyle de l’exil sur le chanteur composteur Abderrezak Ghozlan natif de Bouzekout, dans l’extrême nord de la wilaya de Sétif.