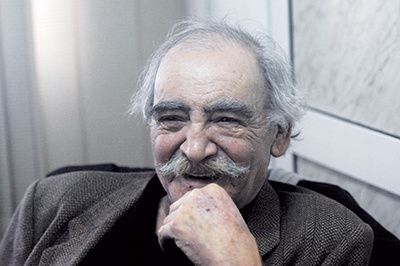

La médecine est un art, et Ghalib est un artiste pas seulement du scalpel, qui sait décortiquer les liens invisibles, le caractère insaisissable des choses. Chirurgien-chercheur, et ce, qui ne gâte rien, un bon conteur. Il est là devant nous, à 80 ans sonnantes, dans son bureau de l’hôpital de Aïn Taya où il exerce depuis 1984. Sourcils broussailleux, cheveux en bataille, il fait penser à l’autre artiste que j’ai connu. J’ai nommé l’architecte brésilien de renom, Oscar Neyemer et ses bacchantes, ou à la moustache en guidon de l’extravagant Salvador Dali. Mais, par-delà ces futiles comparaisons, Ghalib est Ghalib et fier de l’être. Le fils du vénérable cheikh Abderrahmane Djilali est toujours resté réservé, humble, distant parfois. «Il n’est pas homme à s’attarder longtemps sur lui-même. Il préfère évoquer les autres», nous glisse Smaïl, un de ses proches et ami de la famille. Ghalib, qui a un parcours singulier, a mené en tant que médecin plusieurs guerres. Celle de Libération nationale, la guerre des Sables d’octobre 1963 à la frontière marocaine suscitée essentiellement par l’irrédentisme chérifien autour de la notion de grand Maroc et la remise en cause des tracés. La guerre des Six-Jours en 1967, celle du Biafra qui voulait faire sécession au Nigeria, de 1967 à 1970. Mais la plus noble des guerres est sans doute celle qu’il continue de mener au pays de la maladie, avec toujours l’espoir de guérir le maximum de patients. Il garde au fond de lui-même le goût de soigner et le besoin de guérir. Le combattant qu’il a été a voulu en tant que médecin tout savoir de «l’ennemi», c’est-à-dire la maladie pour la dompter, et pourquoi pas la vaincre.

A son actif, plusieurs recherches dont les plus notables ayant trait au kyste hydatique qui lui a valu la reconnaissance de ses pairs et celle relative à la thèse traitant de la technique originale pour le traitement prophétique des hernies de l’aine de l’adulte, soutenue par le docteur Rabehi Hassan en 2013 et dont Djilali était le président du jury.

Enfant de Belcourt

Ghalib est né et a vécu au 75, rue Fontaine bleue (actuelle Mohamed Zekkal), en face de la salle Harcha. Il a fait sa scolarité au groupe Chazot, dont l’établissement a été bombardé lors du débarquement allié en 1942. Ghalib a fait le lycée Gautier (Omar Racim) : «Nous n’étions que 3 ou 4 indigènes. C’était le lycée le plus proche de chez moi, on voulait que je sois interne, mais mon père n’avait pas les moyens de m’acheter le trousseau.» En 1955, Ghalib passe et décroche son baccalauréat en série sciences expérimentales. «Ma décision était prise depuis longtemps : je voulais être médecin, on était une dizaine d’Algériens en première année, un peu moins en deuxième année. A l’époque, les pieds-noirs étaient mécontents du départ de Soustelle qu’ils ont accompagné au port, après avoir bruyamment manifesté leur courroux. A la fac, Deribet, patron d’anatomie, un grand monsieur, prodiguait ses cours qu’on écoutait avec intérêt. Moi, j’ai profité du dernier jour où les autorisations de sortie du territoire étaient encore permises pour partir en France. C’était le 15 juin 1956 à Paris, où on a poursuivi la grève entamée le 19 mai à Alger. Par la suite, on a repassé l’examen de première année. J’avais rencontré un patron de clinique qui avait une connaissance de l’Algérie. Il m’a recruté comme garçon de salle. Comme je n’étais pas boursier, il a fallu que je subvienne à mes besoins. C’est comme cela que j’ai pu poursuivre mes études.» Ghalib est membre de la section universitaire du FLN qui l’envoie en stage à Cologne, en Allemagne, pour parachever sa formation. En 1962, Ghalib rentre en Algérie. Le 2 mai, l’attentat du port qui a coûté la vie à de nombreux dockers algériens l’horrifie ; cet acte infâme le traumatise. Il est invité avec 6 ou 7 camarades médecins par le FLN à se rendre à Rocher noir où il a failli être «orienté» par les dirigeants politiques vers le grand Sud pour y exercer son métier.

Médecin de guerre

«Je suis rentré de France parce que mes parents étaient à Belcourt. J’avais deux valises bourrées de médicaments qu’on m’avait confiées à Paris pour le Nidham. Heureusement que les responsables ont reconsidéré ma mutation en me désignant à la clinique Albert Demun (actuelle Naïma), tenue par le Dr Guatrey sympathisant de la cause algérienne et dont le domicile avait été dynamité par l’OAS. Il me demande ce que je sais faire. Je suis apprenti-chirurgien, lui répondis-je. ‘‘Il y a une rate, tu la fais’’, m’a-t-il ordonné ; je l’ai faite.» Depuis, il n’a pratiquement plus opéré s’occupant beaucoup plus de politique. «Je me souviens qu’on a travaillé jour et nuit. Et lorsque l’OAS a commencé le dynamitage de l’hôpital Mustapha, les malades convergeaient vers nous. On recevait les patients sans dossier. C’était des jours d’enfer, quand j’y pense j’ai la chair de poule !»

Dans cette période trouble et difficile, il faut rendre un hommage particulier au Dr Aït Ouyahia, le patron de la gynéco et le professeur Mansouri qui exerçait à la clinique de Clos Salembier. «En 1962, dès mon retour en Algérie, je vais à l’hôpital algérianisé. C’était une période très batarde, la grande pagaille quoi ! Un ami me conseille de me rapprocher du Pr Stoppa à l’hôpital Parnet. J’y trouve l’infirmer de la clinique Naïma que j’avais connu, j’y reste 5 mois. J’y ai travaillé avec le chirurgien Marty, fils du maire d’Hussein Dey. Le Pr Stoppa est parti 3 ans après l’indépendance. Comme le chirurgien doit jongler avec l’anatomie, j’exerçais aussi au laboratoire de la faculté d’Alger où j’étais moniteur. On disséquait à l’époque, plus maintenant, hélas», soupire-t-il. Ghalib rejoint le bloc Pierre et Marie Curie à Mustapha où il y avait encore une équipe de Français, à leur tête le professeur Brecant, chef de service, Gouadni apprenti radiologue et Testu radiothérapeute. «Celui-là, il m’a beaucoup appris… Lorsque les Français sont partis, j’étais tout seul pendant six mois. Ils avaient nommé le professeur El Okbi qui avait tardé à rejoindre son poste.» Notre médecin participera aussi à la guerre des Sables, née du conflit frontalier avec le Maroc en 1963. Une nation blessée qui se remettait lentement de son traumatisme est brusquement attaquée par le Maroc revendiquant des territoires. «L’hôpital militaire français de Béchar était opérationnel. On était dans les sous-sols de la nouvelle préfecture. Vêtus de trellis, on était soumis au régime militaire, on a créé le premier hôpital algérien de campagne. C’était une expérience enrichissante. A un moment, j’étais tenté de m’engager dans l’armée.» En 1967, lors de la fameuse guerre des Six-Jours, Ghalib a fait partie du contingent en tant que médecin réquisitionné. «Deux Caravelle nous y ont emmenés. Lorsqu’on est arrivés en Syrie, la guerre tirait à sa fin, mais on a eu du boulot vu le nombre de blessés. Quand je rentre en Algérie et rejoint mon travail, un jour l’infirmier est venu me voir pour me signifier qu’on lui a donné l’ordre de fermer mon bureau. Quelques années après, le même infirmier est venu s’excuser : ‘‘Tu sais bien que je n’ai fait qu’exécuter un ordre. Tu es un gars bien’’ m’a-t-il annoncé, ce que je savais déjà !» Ghalib travaille avec le Dr Bachir Mentouri, «un homme de qualité, un professionnel et un humaniste». Ghalib a été réquisitionné aussi pour le Nigeria, où la guerre de sécession du Biafra faisait rage. «C’était ma première mission avec les Drs Aboulola et Benabadji, et deux internes, Benelkadi et Daoud. C’était une mission humanitaire. On a fait de la chirurgie de guerre. Les soldats et les civils blessés étaient ramenées dans des camions entassés les uns sur les autres. C’étaient des images insoutenables. Nous étions partis au début du conflit pendant l’été 1967. La guerre a duré 3 ans !» Ghalib obtient son agrégation en 1972. Cette année-là, les Français tenaient toujours l’hôpital Maillot de Bab El Oued. «J’y étais affecté en tant que chef de service. La situation était difficile. Tout l’hôpital était dirigé par les militaires. Les rares civils étaient le Dr Bouayad, spécialiste en ophtalmologie, et le Dr Benmerabet, qui tenait le service ORL. J’y suis resté 13 ans jusqu’en 1984. C’était la période la plus heureuse de ma vie, car à l’hôpital militaire on te donne la possibilité de travailler librement. Ce qui n’était pas le cas lorsque j’ai accédé à l’hôpital de Aïn Taya, dont j’étais le chef de projet. Le directeur de la santé de l’époque, M. Hamani, ne m’a pas aidé, j’ai pu malgré tout mettre l’hôpital en route. J’avais fait un rapport aux autorités pour dénoncer les comportements, les scandales et les postures condamnables des responsables de l’époque, mais sans lendemain.» Evoquant le secteur de la santé, son terrain de prédilection, son constat n’est guère flatteur, usant de cette pirouette puisée d’un vieux dicton algérois : «Il chaparde tout en faisant tinter la cloche (sarak fi yeddou naqous).» «On avait hérité d’une situation qui était un challenge, on a relevé le défi avec nos tripes. Les choses, hélas, ont dévié, désormais c’est l’argent qui commande.» De plus, les griefs sont nombreux. Parlant de l’hôpital de Aïn Taya où il a longtemps exercé, le professeur ne s’explique pas les modifications opérées au nom d’on ne sait quelle logique ! «Le bloc opératoire est rendu, par ordre de je ne sais qui, inutilisable ! Les portes ont été rétrécies et les lits ne passent plus. Le malade n’a plus son lit. On a condamné des portes. La circulation d’air ne peut plus se faire alors qu’on utilise les gaz pour endormir les malades. Ces gaz vont s’accumuler et rester. Il y avait des tables en acier pour nettoyer les instruments. Ils ont mis des tables en plastique. Quel gâchis !» On sent la colère l’envahir, mais il garde son sang-froid.

Un secteur malade

Notre ami Farouk Zahi, cadre de la santé au long cours, avait pertinemment diagnostiqué le secteur qui était moins sclérosé dans les années soixante-dix : «Où une multitude de praticiens mène, en dépit des vicissitudes professionnelles et de la vie, sa noble mission en toute probité intellectuelle.» Plus maintenant, où le même auteur interpelle «la politique d’humanisation des structures sanitaires, galvaudée depuis quelque temps déjà, a oublié l’essentiel. On se focalise sur le lustre des bâtiments, le confort et autres petites choses, alors que le plateau technique est épisodiquement soumis aux aléas du dysfonctionnement. La structure publique devient par la force de l’inertie et de la désinvolture l’antichambre d’un secteur libéral pour le moins vorace». La recherche en Algérie est-elle une vue de l’esprit ? Ghalib en parle longuement sans rien éluder. Ni les hasards qui boostent la recherche ni les conflits d’égo ou d’intérêts qui la brident. «La société algérienne de chirurgie, créée il y a des années, n’existe plus et cela est un indice révélateur de la régression. En 1973, quand je travaillais pour l’armée, on m’a envoyé à l’enseignement supérieur chez le professeur Benmiloud. ‘‘Que peut-on faire pour la recherche ?’’ m’avait-il demandé. J’ai été bref et concis. Si on ne donne pas les moyens de recherche à 4 ou 5 laboratoire suréquipés, ce n’est pas la peine d’envisager quoi que ce soit», a-t-il résumé. «Quant à la chirurgie, elle a considérablement évolué par les moyens de recherche, estime-t-il. J’ai fait la première publication à propos d’échographie à la Société algérienne des chirurgie, et j’ai conclu en leur disant que la radio qu’on demande pour la vésicule on ne la fera plus, place à l’échographie.» «Un jour, ajoute M. Ghalib, le Dr Mentouri m’a dit qu’il était nécessaire de se consacrer à la recherche, celle qu’on peut faire facilement a trait au kyste hydatique», lui ai-je répondu et c’est ce que nous avons fait avec beaucoup de succès. Parlant du demi-siècle où il a été directement confronté à l’exercice de la médecine, M. Ghalib dresse un constat peu engageant. Il a été vice-président de la commission internationale humanitaire d’établissement des faits agréée par les Etats ayant signé la convention de Genève. Quels enseignements en tire-t-il ? «Le bilan est totalement négatif. C’est du festi (de la poudre aux yeux). Cette commission n’a pu fonctionner, car les Américains ne veulent pas qu’on se mêle de leurs affaires. Les Français aussi. Ce qui fait que l’action est restée au stade de vœu pieux.» Quel regard porte Ghalib sur son père ? «Ce n’est pas de regard dont il s’agit. Je rêve de mon père continuellement. Un jour, il m’avait dit : ‘‘Je veux que tu parles le français mieux que les Français.’’ Ce qui fut fait. J’ai fait la chirurgie passionnément, intensément. C’est pourquoi je n’ai pas eu le temps d’apprendre d’autres langues et aller plus loin dans la langue d’El Moutanabi. Je le regrette aujourd’hui», concède Ghalib. Sa jeunesse, il l’a vécue dans le feu de l’action, en pleine guerre. «Notre maison à Fontaine Bleue recevait régulièrement le groupe de moudjahidine de Clos Salembier avec les Debih, Fetal, qui y tenaient des réunions et que Larabi Hachemi a fidèlement rapportées dans le livre qu’il a consacré à son ami martyr, Debih Cherif. J’étais jeune et j’en garde des souvenirs vivaces, comme d’ailleurs le rituel du Mawlid Ennabaoui Echarif, ou lorsque mon père m’emmenait régulièrement à Djamaâ El Kebir et au mausolée de Sidi Abderrrahmane Ettaâlibi pour psalmodier les versets coraniques et réciter les madaïh que cheikh El Kemihi nous avait appris. C’étaient des moments intenses d’émotion et de dévotion.» On les vivra encore ces moments de recueillement dans quelques jours à Sidi Abderrahmane. Ghalib a promis d’y être, comme de coutume.