L’œuvre de Fernand Pouillon, avec les thèmes traités et la posture professionnelle de l’architecte, résonne haut et fort dans l’espace algérien. Elle est encore aujourd’hui susceptible de nourrir les réflexions d’une profession en perte d’identité, troublée et agitée plus que jamais dans ses conditions d’exercice, dans son rôle et dans son positionnement social, culturel et environnemental.

Ce texte tente de revisiter quelques aspects de cette œuvre, non seulement comme patrimoine à préserver et à réhabiliter, mais comme un référent qui permet de repenser le projet architectural et urbain d’aujourd’hui, de relier l’invention, l’histoire et ses représentations aux modalités de l’acte de bâtir.

Fernand Pouillon est l’architecte qui a autant marqué l’architecture en Algérie qu’il est lui-même marqué par le pays. Aujourd’hui, il est admis de le présenter comme un architecte algérien. «La France ne veut pas de moi», dira-t-il dans un entretien avec France Arudy. «Ici, en Algérie, les gens ont besoin d’un architecte économe (…) je ne gagne rien, mais je mène une existence prestigieuse : ma maison est à la fois mon agence et mon palais. J’apprends à des petits dessinateurs algériens qui ont dix-huit, dix-neuf ans à construire (…) ils font des relevés, ils savent dessiner comme des anges, ils s’appliquent (…) dans quelques années, ils pourront battre n’importe quel architecte diplômé frais moulu de l’Ecole». Dans son entretien avec l’architecte, France Arudy évoque aussi l’estime et le respect que lui vouent ses collaborateurs algériens : «C’est un homme, un vrai… Ce qu’il fait pour l’Algérie, pour nous, personne ne le ferait avec autant d’amitié et de désintéressement». Dans son œuvre, il reste celui qui s’est le plus engagé dans la recherche d’une architecture autochtone, algérienne, dite «musulmane», «orientale», «méditerranéenne», «mauresque» ou arabo-berbère. Mais à la différence du néo-mauresque, ou de la stylisation «arabisante» (F. Béguin), Pouillon s’inscrit plutôt dans une modernité qu’on peut qualifier d’anachronique au regard du modernisme dominant dans cette période, celle des CIAM (Congrès internationaux d’architecture moderne).

Pouillon et l’enjeu de la modernité

Au lendemain de son indépendance, avec un état à construire et une population majoritairement démunie, sans architectes, sans techniciens, sans écoles, sans ingénieurs et avec un besoin énorme de logements et d’espaces habitables, l’Algérie reprend l’héritage de la pratique architecturale et urbaine du XXe siècle coloniale, dominée par l’idéologie moderniste des CIAM ; une idéologie anti-urbaine centrée essentiellement sur l’univers industriel et le «miracle» technologique.

Elle trouve chez les disciples de Le Corbusier, plus tard chez Oscar Niemeyer ou encore R. Bofill, entre autres, son expression la plus achevée.

L’apport de Pouillon à l’architecture algérienne est différent. Pour retracer et comprendre cet apport, il est nécessaire de revenir à l’année 1953 pour situer le début de son œuvre par rapport aux enjeux du moment : ceux de la construction de logements pour le plus grand nombre, la question du logement de masse ; vient ensuite son travail dans le tourisme. 1953, c’est l’année où commence son aventure algérienne. Jacques Chevalier , maire d’Alger, l’engage pour la réalisation de plusieurs centaines de logements qui seront les fameuses cités Diar Essada, Diar El Mahçoul et Climat de France, et qui deviendront l’emblème de toute son œuvre en Algérie.

C’est aussi l’année où s’est tenu à Aix-en-Provence le 9e CIAM qui avait pour thème «La charte de l’habitat». Ce congrès voit l’émergence des préoccupations anthropologiques, sociales et culturelles notamment à l’endroit de «sociétésprimitives» et des peuples colonisées, en rupture avec le fonctionnalisme primaire et l’universalisme de la charte d’Athènes. On déclare, par exemple, que chaque communauté doit trouver la structure d’habitat qui lui convient. Roland Simounet, du groupe CIAM Alger, présente un dossier sur le bidonville Mahieddine à Alger. Les propositions du groupe «ambitionnent d’offrir un cadre universel à une appropriation locale, entre la fraicheur primordiale de l’homme oriental et l’ère mondiale de la civilisation machiniste».

Ce sont là les mêmes préoccupations de Pouillon qu’il exprimera dans toute son œuvre algérienne mais dans une démarche totalement différente. Il n’accorde aucune attention à cette rencontre et aux CIAM. Au même moment et dans la même ville, il organise le vernissage de son exposition «Ordonnances» - relevé des édifices classiques faits avec ses étudiants de l’école d’architecture - et se prépare à aller s’engager dans sa «saga algérienne». Pouillon trace une autre voie et une autre modernité en évitant, voire en affrontant, la tendance lourde des CIAM. Ce qui le place aujourd’hui dans une situation de précurseur de la «postmodernité». Il a montré que ses réalisations correspondent à une conception architecturale et urbaine d’une autre modernité que celles des «grands ensembles» et des «unités d’habitation» qui lui sont contemporaines.

Effacé de l’historiographie dominée par le modernisme flamboyant, Pouillon tente une introduction dans le champ de l’architecture l’éternel débat sur l’identité régionale par opposition à l’universalisme. Son architecture est aujourd’hui revisitée où elle offre différentes facettes de lecture critique en réponses aux enjeux d’aujourd’hui. Pour les uns, elle présente un exemple réussi de l’introduction de l’identité régionale et vernaculaire dans l’architecture. Pour d’autres, elle offre la tentative de définir un nouveau rapport avec l’histoire et avec la ville. En tout cas, elle rouvre des voies à de nouvelles hypothèses sur la production de la forme urbaine en réponse aux nouvelles échelles typologiques dans la production de l’habitat.

Une architecture de la ville et pour la ville

La première question fondamentale posée par la conception moderne de l’espace architectural et urbain et qui reste encore d’actualité est le divorce entre la production du logement en grand nombre et la forme urbaine. Cette séparation, engagée déjà dans la pratique à la fin du XIXe siècle, se développe encore plus après la Seconde Guerre mondiale avec les opérations de reconstruction de villes détruites ou endommagées en Europe et, plus tard, avec la politique des «grands ensembles» de logements. Elle s’exprimera en Algérie avec véhémence dès la deuxième moitié du XXe siècle. Concrètement, le débat sur cette question a surtout concerné la disparition de l’îlot fermé et son corollaire, la rue Corridor. Ces catégories, historiquement et morphologiquement établies, et qui ont dominé l’urbanisme du XIXe siècle, ont été pour les modernes des formes urbaines dépassées ou abandonnées au profit d’un ordre plus ouvert et désarticulées. «L’espace ouvert devient donc un paradigme moderne que la plupart des architectes et des urbanistes, mais tout aussi bien des responsables administratifs et politiques se feront fort de promouvoir à l’occasion d’opérations pour lesquelles la ville ancienne se verrait enfin remplacée par une ville nouvelle, adaptée aux exigences du temps présent», note J. Lucan. Les réalisations de Pouillon n’obéissent pas à cette règle. Ses espaces ont plutôt de «l’ordre fermé» , c’est-à-dire une composition finie et terminée avec son individualité, sa forme et sa cohérence. Ses cités sont conçues comme des fragments de villes qui s’ajoutent à la ville existante en combinant les tracés et l’architecture.

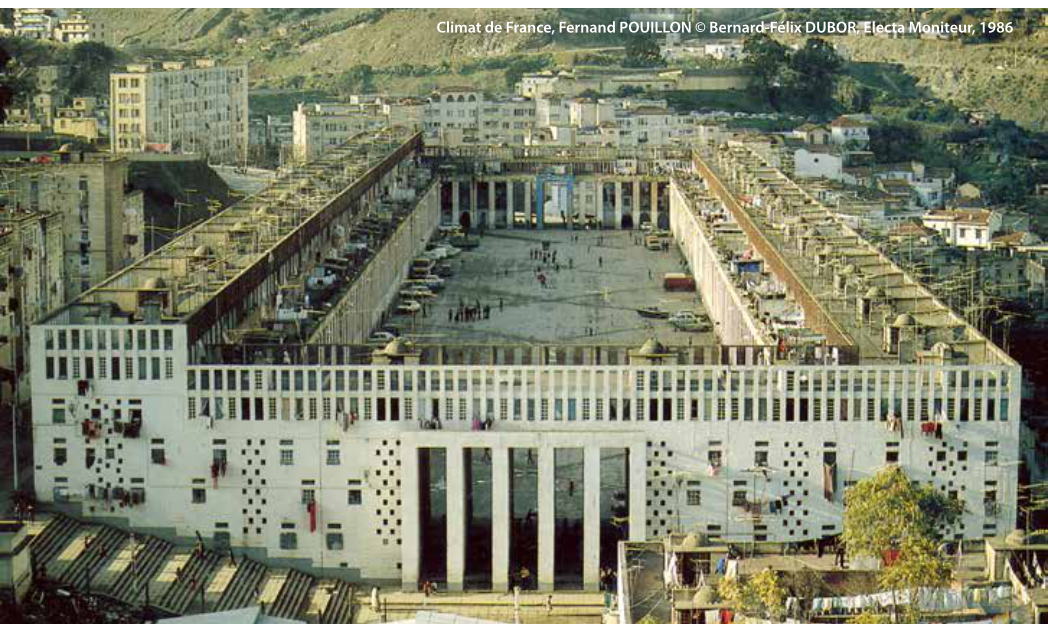

C’est le cas des trois cités d’habitation d’Alger, particulièrement la cité Climat de France. Toutefois, ses conceptions ne se réduisent pas à un tracé et à un découpage en rues, ilots, parcelles, comme au XIXe siècle. Les rues, le paysage intérieur et l’espace public sont fabriqués par l’architecture.

Entre architecture et tracé urbain, il y a, dans les projets de Pouillon, une interdépendance absolue : la forme et l’aspect des bâtiments définissent le tracé. En pensant la ville comme un ensemble d’«œuvres fermées», de parties finies et achevées, avec leurs propres paysages intérieurs, Pouillon anticipe sur ce qui sera désigné comme une architecture urbaine dans les années 1970. Il construit ses espaces urbains par analogie, selon la définition de «ville analogue» d’Aldo Rossi ,c’est-à-dire, une ville dotée d’espaces, non pas des copies serviles, mais des évocations en puissance, comme l’analogie à la grande place d’Ispahan dans la grande cour de Climat de France. Son art urbain, que l’architecte revendique hautement, relève de l’architecture.

Celle-ci n’est pas pensée en partant de la ville. C’est plutôt la ville qui est pensée à partir du projet d’architecture, d’où un anachronisme qu’on retrouvera dans tous ses projets une volonté, non pas de reproduire la ville, mais de la repenser systématiquement. C’est le cas le plus ostentatoire de sa démarche dans la cité Diar Essaada. La leçon de Pouillon est dans sa capacité à lier construction, architecture et forme urbaine.

L’architecture et le référant typologique

Dans sa modernité, Pouillon reprend au fait les éléments du code édicté par le 9e CIAM mais d’une manière personnelle. Sa «méditerranéité» se manifeste par le développement de la typologie régionale : la figure du patio, appliquée tant à la conception générale d’une ville qu’à la cellule familiale en passant par les différentes échelles.

Mais Pouillon reste interpellé, comme tous les architectes modernes, par la deuxième question à laquelle est confrontée l’architecture du XXe siècle dans la production du logement du grand nombre qui est la répétition et la standardisation. La cellule d’habitation devient l’élément qui conditionne et détermine les ensembles construits. «Désormais, écrit M. Tafuri, l’unité d’habitation n’est plus un objet architectural ; elle n’est que le lieu où le montage élémentaire des cellules simples trouve sa forme physique. Puisqu’elles sont des éléments reproductibles à l’infini, celles-ci représentent idéalement les structures primaires d’une chaine de production où les anciens concepts de lieu et d’espace n’ont plus de place». C’est donc la standardisation et la répétition qui dictent les lois de montage.

Pouillon ne déroge pas à cet impératif d’autant plus qu’il a été engagé par le maire d’Alger pour assurer la rapidité dans la réalisation de logement et à moindre coût. En un laps de temps assez court, trois opérations remarquables sont ainsi réalisées ; Diar El Mehçoul, Diar Essaada et Climat de France. A chaque fois, des centaines de logements sont construits à une rapidité remarquable, ce qui exige des modes de compositions architecturales et urbaines basés sur la répétition et la régularité. Il n’hésite pas à reprendre le même thème avec des variations.

Il n’exclut donc pas la standardisation, notamment dans les plans de logement qui se reproduisent selon quelques variantes. C’est plus une exigence de la grande ville et du logement de masse ainsi que du mode de production, désormais touché par l’industrialisation, qui a défini sa démarche que des considérations culturalistes ou identitaires. Néanmoins, il évoque la cité algérienne d’où il retrouve les concepts de lieux et d’espace qui ont disparu dans les «unités d’habitation» et les «grands ensembles». «Dans les cités du M’zab et dans les oasis, il n’existe qu’une maison traditionnelle, mais répétée sous les aspects les plus humains, avec un maximum de fantaisie.

La Casbah d’Alger est bâtie suivant les mêmes principes et il est indiscutable que nulle part, on n’éprouve une impression d’ennui ou de monotonie». Mais à travers ce voyage dans le temps et dans le territoire algérien, Pouillon cherche à transposer des procédés ou des images anciennes dans le présent, des types inventés. Il va donc produire une série de bâtiments et de formes d’espaces renvoyant à une mythique imagerie mauresque purement créée qui n’a aucune base réelle dans le patrimoine construit algérien.

Mais Pouillon est conscient de cet écart car il travaille dans un pays complètement déraciné par une colonisation violente, un pays qui a perdu sa mémoire. Les trois cités construites à Alger en 1953 agissent comme un manifeste. Nous retrouvons la typologie patio du logement familial dans la cité d’habitation de Staouéli construite en 1971. Mais c’est surtout dans les hôtels et les villages touristiques qu’il aura l’occasion de reproduite cette architecture méditerranéenne et algérienne.

La cité touristique, un substitut à la ville réelle.

C’est dans le tourisme, sa seconde période algérienne, que cette «invention» de types trouvera sa justesse. Dans une interview réalisée par A. Petroccioli, il déclare que «les modèles n’existent plus ou bien, il faut descendre à 800 km dans le désert pour trouver des fragments de l’histoire de l’Algérie et donc ce que je voudrais, si j’étais un touriste, amener ma fiancée dans ces espaces pour la faire rêver». Dans l’essai pour une charte du tourisme algérien, Pouillon montre son intention pour les matériaux locaux, briques, pierre, plâtre, chaux et son intérêt pour une économie de nature néo vernaculaire de petite entreprise, préoccupé par la formation de la main d’œuvre et le développement de l’apprentissage.

La mise en œuvre des matériaux traditionnels s’articule dans son esprit avec une critique du modernisme fondé sur les matériaux industriels qui déferlent à ce moment-là sur le monde. Mais le cadre économique centré sur le développement des industries lourdes et le caractère marginal du tourisme algérien n’offraient à Pouillon que des possibilités limitées. L’essentiel de sa commande se compose d’hôtels et de complexe de vacances. Il va se retrouver donc dans une posture où son programme ne s’insère pas dans une ville réelle. Il se retrouve à faire des fragments de villes, comme pour les projets de logements, mais avec des hôtels et des bungalows d’exception pour des séjours d’exception.

Il évoque des villages algériens à Tipasa, Zéralda ou Oran. Mais réellement, il n’y a pas de villages algériens qui ressemblent à cela. Ce sont des images métissées qui renvoient à une tradition mythique et réinventées. Procédés que le langage post-moderne utilise aujourd’hui. Mais ces réinventions sont de qualité indéniable. Elles sont loin du kitch américain où les récupérations historiques tombent dans le genre Disneyland. C’est un patrimoine inventé. Mais, qu’est-ce qu’un patrimoine si ce n’est une reconnaissance de quelque chose qui est créée ou a émergé à un moment dans l’histoire d’une société. Son architecture est donc et désormais patrimoine à préserver et à récupérer.

Réhabilitation tardive

Dans sa carrière, Pouillon a provoqué des oppositions et de rejets, surtout au sein de la communauté et de ses confrères architectes. A la fin de sa carrière et de sa vie, il a provoqué l’adhésion lorsque le rayonnement des idéaux de l’urbanisme et de l’architecture modernes s’est estompé, quand les contours d’une autre modernité commencent à se dessiner. C’est en 1982, lors de la biennale de Venise, que son œuvre fut admise et célébrée dans le panthéon de l’architecture mondiale définie désormais comme post-moderne. Dans son introduction au catalogue de la biennale qui a consacré 10 pages sur 305 à l’œuvre de Pouillon, Paolo Portoghesi trace la voie du pluralisme architectural en dissidence architecturale affranchie du dogme moderniste et place Pouillon parmi les échantillons de ce que l’histoire pourra retenir.

En Algérie, dans les trois cités phares qui font office de paradigme dans la production de la ville chez Pouillon, on retient sa volonté de penser la ville en partant du logement et pas le contraire. Faisant face aux nouvelles exigences urbaines imposées par le changement d’échelle typologique dans la production du logement où ni la parcelle individuelle ni l’ilot de composition ne soient suffisants pour contenir les nouvelles opérations, il choisit la composition en partant du bâtiment pour construire une nouvelle ville sous forme de fragments. Il tente une invention typologique pour contenir ce nouveau rapport entre l’architecture et la ville.

Dans ses projets touristiques, il imagine des villages et des villes pour faire exister un patrimoine et une mémoire perdues qui ont aujourd’hui toute la qualité et la légitimité d’être un patrimoine à préserver et à réhabiliter. Comme dira Jacques Chevalier «Brasilia a eu Niemeyer, Chandigarh a eu Le Corbusier, Alger a eu Pouillon».

Par Nadir Djermoune

Architecte et enseignant à l’Institut d’urbanisme et d’architecture de Blida