Il est des pensées artistiques qui s’obstinent jusqu’à ce que vienne une reconnaissance internationale ; c’est ce qui arrive à celles d’Ammar Bouras, chef de file de la scène artistique algérienne engagée.

Engagée ne signifie pas mise au service d’un message, mais apte à donner à ressentir les questions que posent le monde et l’histoire. Photographe de presse de formation, Ammar Bouras en a gardé les habitudes de rigueur dans la prise de clichés ou dans le tournage de ses vidéos.

Ses récits en images sont marqués par son sentiment intime de l’histoire. Si aujourd’hui Ammar Bouras a acquis la notoriété par son travail sur les essais nucléaires français au Sahara et leurs conséquences – plus précisément l’accident de Beryl en mai 1962 –, il est aussi l’auteur d’autres récits liés à des moments forts de l’histoire de l’Algérie, de la colonisation (Serment, 2005) aux événements récents ou actuels (Tag Out, 2011, Hirak, 2019). Parcours dans quelques-unes des œuvres vidéos de l’artiste.

La méthode Bouras : une synthèse de la complexité

Elle se révèle assez proche de ce que le sémiologue Roland Barthes définissait comme le «degré zéro de l’écriture» : un constat clinique apparemment confié à la boîte noire de l’appareil photo ou à la vidéo. Ce choix du neutre est voulu par A. Bouras qui n’exhibe pas ses sentiments, mais bouleverse les événements ou les situations en les objectivant. Présent pour le journal Alger républicain au moment de l’assassinat du président Boudiaf, A. Bouras procède à une synthèse du réel dans l’installation Tag Out montrée pour la première fois à la biennale de Sharjah en 2011.

Celle-ci compose le visage du Président à partir d’une mosaïque de visages individuels, tous partie prenante de l’histoire de l’Algérie durant cette décennie, visages de personnes pour un grand nombre assassinées. La force du montage est d’associer les espoirs portés par le Président dans son discours sur l’éducation, les énergies individuelles et le drame de chaque mort. Le montage, qui fait ainsi la synthèse de l’histoire complexe de l’Algérie, aurait été impossible sans les archives photographiques d’A. Bouras, leur classement méthodique. La pratique artistique tangente celle de l’historien dans la reconstitution du contexte grâce aux archives ; elle en diffère cependant par le fait que l’artiste a créé lui-même les traces de l’histoire ; elles ne sont pas données, elles sont le fruit de ses cadrages, de ses choix esthétiques et de l’attention qu’il porte au monde. Tous les éléments sont alors signifiants : on le voit bien dans Serment.

L’installation se fonde sur la photographie de la jeune fille exhibée comme trophée par les militaires ; choisie par deux grands artistes qui exposent en ce moment l’un à la Biennale de Berlin (A. Bouras), l’autre à celle de Venise (Marlène Dumas), cette photographie prend dans leur travail un sens particulier ; dans le travail d’A. Bouras, elle révèle un crime de guerre, mais l’artiste va plus loin en l’associant à une vidéo faite de terribles images d’archives sur lesquelles est projeté en même temps que lu le poème d’Hadj Ali qui se termine par ces mots : «Je jure que nous n’avons pas de haine pour le peuple français» (qui n’est pas sans faire écho au poème L’Affiche rouge d’Aragon.

A la différence de l’historien qui retiendra ces images comme preuve ou comme témoignages, l’artiste en fait un récit qui, tout en dénonçant les crimes, insère les images dans une réflexion sur les multiples usages qui en sont faits.

Dans l’ouvrage Algérie chronique photographique 1990- 1995, publié par les éditions Barzakh en 2018, on retrouve cette synthèse de la complexité : vivre à Alger dans les années 90, c’est pour Ammar Bouras, photo-reporter en même temps que professeur à l’Ecole des beaux-arts, être confronté aux espoirs d’une transition démocratique, puis à ce qu’il est convenu d’appeler la «décennie noire», tant restent opaques et obscures les raisons profondes de la violence qui se déchaîna entre 1992 et 2000.

Dans cette chronique des années 90, plusieurs parcours sont possibles : en suivant le fil chronologique, on voit l’histoire en train de se faire, la montée de l’islamisme, les photographies des meetings du Hamas, salle Harcha à Alger, ou en 1991, le meeting du FIS, place des Martyrs, l’apparition du pluralisme électoral, après l’assassinat du président Mohamad Boudiaf, la salle de la maison de la culture, la marche contre le terrorisme, les assemblées de femmes -mais on peut aussi y lire de façon thématique les plaisirs de la vie : plaisirs liés au sport, aux rencontres (les défilés de mode ouvrent et ferment cette chronique).

Comment A. Bouras voit-il les photos de cette époque ? «Quand je regarde mes photos … je les vois comme le témoignage d’une période où il y avait un mélange, une confusion, un véritable foisonnement : les islamistes prêchaient, les étudiants des beaux-arts faisaient de l’art sans se soucier de ce qui allait se passer, songeant que ce qui était en train d’arriver serait de toute façon plus porteur que la période du parti unique. Chacun luttait à sa manière ; la tolérance, la vie étaient là. Ce que je n’arrive plus à trouver maintenant, comme si l’opportunisme avait pris le pas sur l’engagement. Je ne suis pas nostalgique pour autant, j’ai toujours préféré ‘‘l’ici et maintenant’’. Ce qui lui semble manquer en 2018, c’est «croire et lutter pour quelque chose parce qu’on veut que ça arrive un jour».

Trois mois après l’édition de l’ouvrage, commençait le mouvement du 22 février que l’artiste a documenté vendredi après vendredi.

L’opération Beryl vue par le plasticien

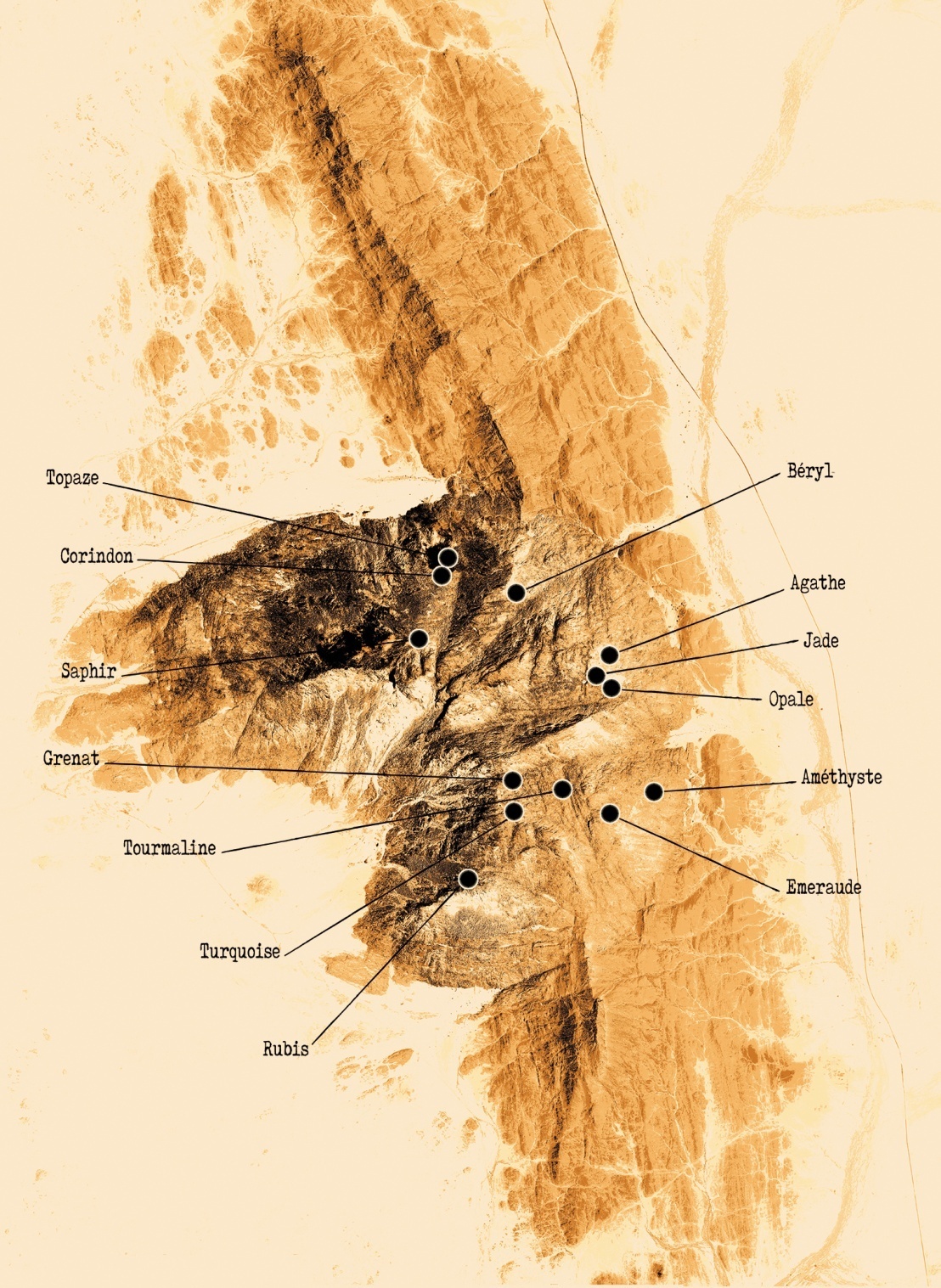

L’installation d’A. Bouras choisie par Kader Attia, commissaire de la 12e Biennale de Berlin, s’intitule 24°3’55’’N 5°3’ 23’’ E. Elle est centrée sur l’opération Beryl, un des essais nucléaires de la France au Sahara sur le site d’In Eker, essai qui eut lieu le 1er mai 1962 en présence du Premier ministre français Pierre Mesmer. Pourquoi le choix de ce sujet ? Attentif au monde qui l’entoure, l’artiste a été frappé par le grand nombre de cancers dans la région. A partir de là, il a cherché à en savoir plus en se rendant plusieurs fois sur place : les images qu’il en a rapportées parlent des différentes facettes de cet essai. D’abord de l’accident nucléaire lui-même : la montagne fissurée, la pollution de l’environnement, les matériels contaminés abandonnés sur place. L’idée de la fissure est rendue sensible par le découpage en plusieurs panneaux verticaux de la montagne.

La zone est désormais interdite mais le photographe a saisi ce qui pourrait s’apparenter à une poésie des ruines si les images ne donnaient à ressentir le désastre total, le sentiment d’une dévastation qui n’est pas due à l’action du temps mais à l’action de l’homme : carcasses de véhicules rouillées, se distinguant à peine du sol, formes fantasmagoriques. Le travail sur la lumière revêt dans cette installation une dimension essentielle : l’artiste capte l’intensité de la lumière du Sahara qui rend le contraste entre le ciel et la terre particulièrement saisissant ou égalise les lumières de la terre et celle des déchets; dans la vidéo, la caméra se promène lentement sur un sol désolé dont l’aridité est souillée.

A cela s’ajoutent les témoignages des habitants de la région, leurs mémoires, celle des morts après l’accident ou la mort du bétail. A. Bouras a sollicité aussi le témoignage d’ingénieurs en poste au moment de l’explosion comme celui de Louis Bulidon qui expose avec rigueur la manière dont l’accident s’est déroulé. Les images de cette installation restent dans la mémoire du spectateur et éveillent toutes sortes d’interrogations liées entre elles, la question écologique étant profondément corrélée au drame humain.

Nadia Saou