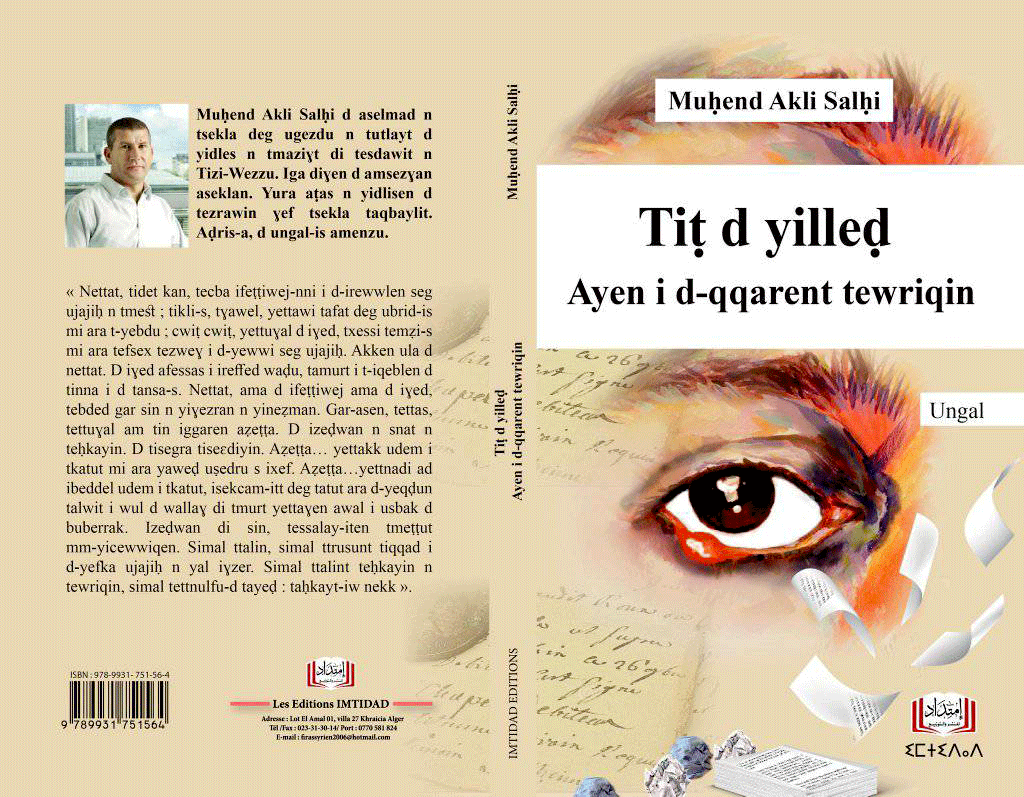

On peut constater la bonne santé de la lecture kabyle à de récentes publications parmi lesquelles le roman Tit d yilled, de Mohand-Akli Salhi, un roman, disons-le et sans nulle complaisance, d’une grande qualité.

La littérature d’expression kabyle écrite se porte bien. On peut constater sa bonne santé à la lecture de récentes publications parmi lesquelles le roman (ungal) Tit d yilled, de Mohand-Akli Salhi, un roman, disons-le et sans nulle complaisance, d’une grande qualité.

Cette grande qualité, le roman la tire d’abord du choix judicieux d’inscrire la littérature au cœur de la trame narrative. Bibliothécaire de formation devenu professeur de littérature berbère, Mohand-Akli Salhi peut être qualifié aujourd’hui de graphomane – comme il est des pyromanes – vu la manière dont il met le feu aux mots...

Et c’est sans regret qu’on s’aventure dans son texte, qu’on s’enflamme à chaque détour de page grâce à une langue, belle et rebelle, qui ne laisse aucun répit. Le titre Tit d yilled, littéralement « l’œil et l’orgelet », suggère à première vue un obstacle qui se dresse en travers du regard. Mais c’est sans compter le second degré des mots et la polysémie associée au terme illed, laquelle va se déployer dans le texte.

En effet, ce dernier est parsemé d’occurrences du mot (cité au moins une cinquantaine de fois !) à travers lesquelles le narrateur livre à ses lecteurs, si ce n’est des clefs, du moins des indices qui l’invitent à explorer les arcanes du texte. Illed (l’orgelet), c’est ce qui obstrue la vue et brouille la perception du réel ; par extension, il constitue toutes formes d’obstacles érigés parfois par soi-même pour « s’empêcher » d’avancer ou par les pesanteurs de la société qui entravent toute avancée.

Si le mot illed peut être considéré comme le mot-clef, voire le leitmotiv du texte, il est accompagné d’un sous-titre qui occupe une place centrale dans l’économie de la narration et invite le lecteur à accueillir les confessions d’un manuscrit ou de feuilles manuscrites... On est visiblement au cœur de la littérature !

Au commencement, des feuilles manuscrites...

On peut reconnaître un bon écrivain à l’originalité de sa langue, mais aussi aux procédés originaux qu’il utilise dans ses textes. Il faut savoir gré ici à Mohand-Akli Salhi d’avoir songé à éviter le sentier battu de la narration classique. On entre dans son récit par une scène à travers laquelle on entrevoie la naissance d’une histoire d’amour, mais on est vite déçu, comme le narrateur d’ailleurs, qui ne saura pas plus sur la fille qui vient lui confier un manuscrit.

Qu’à cela ne tienne ! C’est le début d’une aventure dans laquelle le narrateur (l’alter égo de l’auteur) parcourt les pages manuscrites qui lui ont été confiées et rend compte avec une vive émotion des vies et des destinées enchevêtrées.

Les chapitres du roman font souvent référence au manuscrit, à ce manuscrit non achevé qui circule et faufile entre plusieurs personnages, la marque d’une écriture en train de se faire... Le roman, et c’est là une de ses nombreuses qualités, est tissé autour de thématiques toutes au cœur de la littérature : la maladie, le corps, l’enfance, l’écriture, le rapport de l’individu aux conventions sociales... Dans le manuscrit confié au narrateur sont consignées des vies et des destinées houleuses.

À commencer par celle du personnage central hospitalisé pour un cancer qui le ronge de l’intérieur. On découvre à travers le discours de son amoureuse qui, au mépris des conventions sociales, vient chaque jour pour être à son chevet, qu’il a été victime d’un attentat de la part des islamistes, en raison de ses écrits trop engagés et trop critiques à leur goût.

Cet attentat lui a fait perdre la mémoire. Tawes, puisque c’est ainsi qu’elle se nomme, vient le voir chaque jour dans l’espoir de raviver sa mémoire, sauver ce qui peut l’être des idées anti-conformistes et progressistes de son amant, faire vivre à travers sa propre mémoire celui qui a fait d’elle un personnage de roman, faire vivre leur histoire d’amour qui ne ressemble à nulle autre...Le médecin qui tente de ranimer le Malade tente à son tour de réveiller son enfance en essayant de voir ce qui se cache derrière le « brouillard » qui l’entoure (illed !) et le rend mélancolique. Ainsi, il s’en va sur ses traces, vers son village, le lieu où tout a basculé le jour où, ne supportant plus le poids des invectives des villageois, sa mère se donna la mort.

Il est accompagné sur ce chemin de la réparation par Tawes, l’infirmière qui aura vite perçu la tristesse que le médecin porte comme un fardeau et qui l’empêche d’être pleinement au monde. C’est la même Tawes- celle qui porte le même nom que la bien-aimée du malade - qui va tenter de sauver de la perte les pages écrites par le cancéreux sur son lit d’hôpital et qui se charge de les remettre au narrateur qui, en les publiant, va les soustraire à l’oubli.

Les personnages nés sous la plume de M.A. Salhi sont des personnages qui butent sur des obstacles dressés devant eux par la société, mais ne cèdent pas devant l’immobilisme, la passivité et le dépérissement qu’elle veut leur imposer. Une des nombreuses qualités du roman de Mohand-Akli Salhi, c’est qu’il ne se limite pas à raconter des destinées contrariées, mais pose, à travers la figure d’un narrateur érudit, fasciné par la «la chose écrite», une réflexion digne d’intérêt sur le rapport entre lecture et écriture, sur le pouvoir de la littérature et d’autres arts comme la peinture.

Ainsi, dans son bureau, le regard du médecin balance continuellement entre deux tableaux qui s’observent : Le cri du peintre norvégien Edvard Munch et l’autre du peintre algérien Mohamed Issiakhem, deux tableaux qui le renvoient à son enfance source de sa mélancolie. Le narrateur saisit l’occasion de glisser une digression documentaire sur les deux peintures. Ailleurs, c’est Milan Kundera (p. 116) qui s’invite pour étayer le propos du narrateur selon lequel le roman ne respecte aucune autre loi, aucune autre morale, si ce n’est la sienne.

Une langue belle et rebelle

L’édifice narratif du roman est cimenté par une langue belle et rebelle. Très dense, la langue employée par M. A. Salhi est belle par ses tournures qui indiquent un effort soutenu de la part de l’auteur de forger un style original. Dans cette originalité, on peut remarquer sa prédilection pour la figure de la comparaison.

La beauté de la langue est particulièrement mise en relief dans les passages du roman (p. 95) où Tawes chuchote à l’oreille de son amant dans le coma des paroles empreintes de poésie, dans l’espoir de réveiller sa mémoire, des paroles porteuses de leurs souvenirs communs qui seuls la maintiennent encore en vie. Le discours décrit une femme soumise, mais à la seule loi de l’amour qu’elle porte à son amant. Le lecteur appréciera sans doute le langage charnel dans lequel l’acte amoureux qui unit les deux amants est comparé au jaillissement d’un poème.

Mais la langue sait aussi se montrer rebelle. Les passages du manuscrit où le malade s’insurge contre le conformisme et l’aveuglement qu’impose la société aux individus force le lecteur à s’interroger sur son propre aveuglement. Car la langue du roman - et c’est dans ce sens qu’elle est la bienvenue - n’est pas faite pour plaire, mais pour déplaire à toute forme de complaisance...

Les passages où le Malade décrit les intégristes avec une langue très acerbe montre un personnage allergique aux discours funestes qui imposent ici-bas la loi de l’Au-delà. Le narrateur note qu’un bon livre est celui qui « parle de toi sans attendre ton consentement » (p. 89). Tit d yilled incarne cette qualité. A travers la métaphore de l’orgelet, il interpelle, interroge et somme le lecteur d’aller au-delà de l’immédiat, d’interroger les évidences et de ne pas les admettre aveuglément.

Il l’invite à interroger la mémoire, car elle est capable de secourir comme elle peut faire souffrir. Le roman interroge ainsi le couple mémoire/oubli à travers la figure du Malade qui pourrait être l’allégorie d’un pays dans un état comateux soumis aux forces de l’amnésie. Le roman de Mohand-Akli illustre la pleine santé de la littérature kabyle et montre si besoin est qu’elle a encore de beaux jours devant elle !

Amar Améziane