Le Sud Global est un nouvel acteur de la scène géopolitique qui lutte pour une inclusion dans les structures internationales de décision. C’est dans un contexte géostratégique et économique en pleine transformation qu’il faut situer l’émergence du Sud Global, un nouveau monde en dehors des grandes puissances et de leurs principaux alliés (le Nord), composé principalement de pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine et qui s’est distingué récemment par son refus de prendre clairement parti dans la guerre en Ukraine.

Si ce dernier n’existe pas en tant que groupe cohérent et organisé, il se distingue toutefois par une certaine équidistance par rapport aux tensions entre les Etats-Unis et leurs grandes puissances rivales (Chine et Russie) ainsi que par des interventions des pays à titre individuel et dans le contexte de coalition globales en pleine expansion comme le groupe des Brics. Loin de l’idéalisme de la solidarité du Sud du mouvement des non-alignés, le Sud Global se veut plus pragmatique avec pour objectif majeur de se renforcer économiquement dans le cadre de l’economie mondiale, de briser progressivement son exclusion des structures internationales de prise de décision et de négocier un partage de la gouvernance mondiale à long terme avec le Nord.

Discutons de ces questions importantes. Origine et évolution du concept de Sud Global. Ce dernier apparait publiquement pour la première fois en qualité d’entité géostratégique et économique à l’occasion de la sixième session extraordinaire de l’assemblée générale des Nations unies (consacrée pour la première fois à une discussion sur les matières premières et le développement) tenue à New York en avril et mai 1974. A cette occasion, l’Algérie, le Mexique, l’Iran et la Cnuced soumettaient des projets de texte de création d’un nouvel ordre économique international (NOEI) avec, entre autres, un rapprochement économique, financier et commercial entre les pays du Sud. Faute d’engagement réel des pays du Nord qui faisaient face à une contre révolution néolibérale, le plan d’action en faveur d’un NOEI fut abandonné.

Le concept de Sud Global a été ensuite repris : (1) dans un premier rapport de 1980 (Nord-Sud : un programme pour la survie) publié par une commission indépendante sur les problèmes de développement international dirigée par l’ancien chancelier allemand Willy Brandt ; (2) puis dans un second rapport de 1990 (Le défi au Sud : le rapport de la Commission Sud) produit par un panel de l’ONU dirigé par Julius Nyerere (alors président de la Tanzanie) ; et enfin (3) le milieu universitaire américain (dont l’université américaine de Washington DC en 1992 et l’université du Mississipi en 2007). Le concept de Sud Global remplace désormais et à juste titre : (1) celui de «tiers monde» (concept devenu très péjoratif) avancé pour la première fois en 1952 par le démographe français Alfred Sauvy par référence aux révolutions anticoloniales et au sous-développement précédant la décolonisation ; et (2) celui de «pays en voie de développement» utilisé par les Nations unies à ses débuts et qui impliquait de façon erronée que le développement économique et social suit une trajectoire linéaire et uniforme. Aujourd’hui le Sud Global est un fait géopolitique qui s’inscrit dans la dialectique des relations internationales équilibrées.

Le Sud Global se distingue du Mouvement des Non Alignés (MNAl) dont l’action s’est essoufflée à la fin de la guerre froide. Lancé à Bandoeng en 1955 et renforcé à la faveur des deux premières conférences au sommet des pays non alignés à Belgrade (septembre 1961) et au Caire (octobre 1964), le MNAl avait rassemblé des pays du Sud et a permis de forger une solidarité commune autour de l’opposition au colonialisme et au racisme, du soutien à l’économie dirigiste, du rejet des armes nucléaires et du recours aux Nations unies pour maintenir la paix et réduire les inégalités entre pays. De plus, il offrait aux pays membres une voie médiane entre les deux superpuissances qui leur permettait de ne pas s’enliser dans la lutte idéologique de la guerre froide. Au fil des années et de l’évolution du contexte mondial, le MNAl allait progressivement s’essouffler du fait : (1) de l’accentuation de l’hétérogénéité du groupe en l’absence d’un mécanisme d’admission (ce qui a permis à chaque pays de se déclarer non aligné) ; (2) des actions de certains de ses membres en contradiction avec les principes du désarmement nucléaire (Chine, Inde et Pakistan) et de la réduction des inégalités économiques (certains pays les avaient accentué sur leurs propres territoires du fait de politiques inadaptées) ; (3) de la rivalité entre la Chine et l’Inde après la guerre de 1962 (rivalité qui continue jusqu’à présent et menace les équilibres de la région) ; (4) des coups d’Etat militaires en série en Afrique et en Amérique latine qui ont entaché les prétentions morales du mouvement ; et (5) de l’émergence de nouveaux défis internationaux que la seule morale, les discours et le manque de cohérence ne pouvaient surmonter. L’obsolescence du MNAl a été consacrée par la fin de la guerre froide.

Le Sud Global, une variété de pays avec très peu de points communs unis par une revendication commune. Cette dernière vise à faire entendre sa voix en faveur d’un ordre international plus multipolaire et moins unidirectionnel.

Une composition géographique diverse : recoupant essentiellement celle du G-77 (groupe fondé aux Nations unies en 1964 pour donner un forum aux pays du Sud afin d’harmoniser leurs positions sur les questions économiques mondiales et proposer des idées et stratégies de négociations avec le Nord). Le Groupe des 77 avait été fondé sur le principe consistant à faire passer les intérêts nationaux au second plan pour permettre aux pays en développement de présenter un front uni. Le Sud Global compte désormais 134 pays sur 193 pays membres de l’ONU (soit 68% de la planète), dont de nombreux pays émergents comme la Chine, la Russie, la Turquie (membre de l’OTAN), des Etats pétroliers du Golfe, le Chili et Singapour (devenus entre temps plus prospères). Il exclut l’Australie, le Canada, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, les Etats-Unis et les pays européens.

Une telle hétérogénéité est-elle un facteur potentiel de division ? Ces risques sont réels et pourraient provenir d’éventuelles rivalités internes sur les thèmes : (1) du changement climatique qui peut dresser un fossé entre les pays ayant une empreinte carbone importante (Brésil, Inde et Indonésie) et des nations plus petites et pauvres (notamment d’Afrique) qui produisent peu d’émissions de gaz à effet de serre alors qu’elles en subissent toutes les conséquences et (2) de l’écart des revenus entre les pays à niveau de développement inégal.

Cette différence est déjà évidente et se renforce d’année en année entre des pays comme le Chili et la Malaisie et les Etats africains qui sont affaiblis par une crise majeure de la dette. Présentement, ces clivages ne sont pas matérialisés. Le Sud Global conservera une certaine cohérence géopolitique tant que la gouvernance mondiale reste fortement concentrée au niveau du Nord.

Les facteurs de renforcement de la cohésion géopolitique du Sud Global incluent : (1) L’exclusion des structures mondiales de décision (premier élément fédérateur des pays du Sud Global) : qui ne se justifie plus du fait : (1) de l’acquisition d’une influence économique réelle de la part de nombreuses puissances moyennes du Sud Global (43 pays émergents selon le FMI) ; (2) de l’affaiblissement de certaines puissances du Nord ; (3) du statut de certains pays du Sud comme gros producteur de minéraux et métaux vitaux assurant la vitalité des chaînes de valeur mondiales ; et (4) de la mise au point d’innovations essentielles à la croissance mondiale et à la lutte contre le changement climatique. Le Sud Global ne se reconnait plus dans la gouvernance anachronique (mise en place en 1945) au niveau du Conseil de sécurité de l’ONU, des institutions de Bretton Woods et de la scène monétaire internationale (dominée par les Etats-Unis qui disposent d’un pouvoir démesuré de sanctions contre les Etats du Sud) ; (2) Un manque de confiance du Sud Global vis-à-vis du Nord exacerbé récemment par : (i) la non livraison en temps opportun des vaccins pendant la pandémie de la Covid-19 ; et (ii) le non-respect des engagements du Nord de fournir un appui financier pour gérer le changement climatique ; et (3) l’instrumentalisation de l’aide au développement par le Nord et son usage comme moyen de domination et de relations déséquilibrées. Tous ces facteurs érodent la confiance mutuelle entre le Nord et le Sud Global et entretiennent des tensions internationales et de la méfiance.

Des lignes de conduite communes donnent de la cohérence à l’action du Sud Global. Face à un environnement international défavorable et à la variété des situations des pays qui composent le Sud Global, et tirant les leçons des erreurs du passé de la part du MNAl et du Groupe des 77, ce dernier s’est donné quelques lignes de conduite pour guider ses actions et les rendre cohérentes :

• Le réalisme et l’adhésion sans équivoque aux intérêts nationaux : qui poussent les états du Sud Global à : (1) écarter les alignements inconditionnels qui compromettent leurs intérêts et menacent leurs sociétés et (2) entretenir éventuellement une coopération continue (et même des ententes) entre les Etats-Unis et les Etats du Sud (notamment les puissances osmoyennes).

• L’indépendance d’action : Pratiquement tous les pays du Sud Global ont rejeté le régime de sanctions adopté contre la Russie à la suite de l’invasion de l’Ukraine. Certains ont même accru leurs échanges commerciaux avec la Russie, affaiblissant fortement l’efficacité des sanctions occidentales. En 2023, la Russie a par exemple accru ses échanges commerciaux avec la Turquie de 16,9 %.

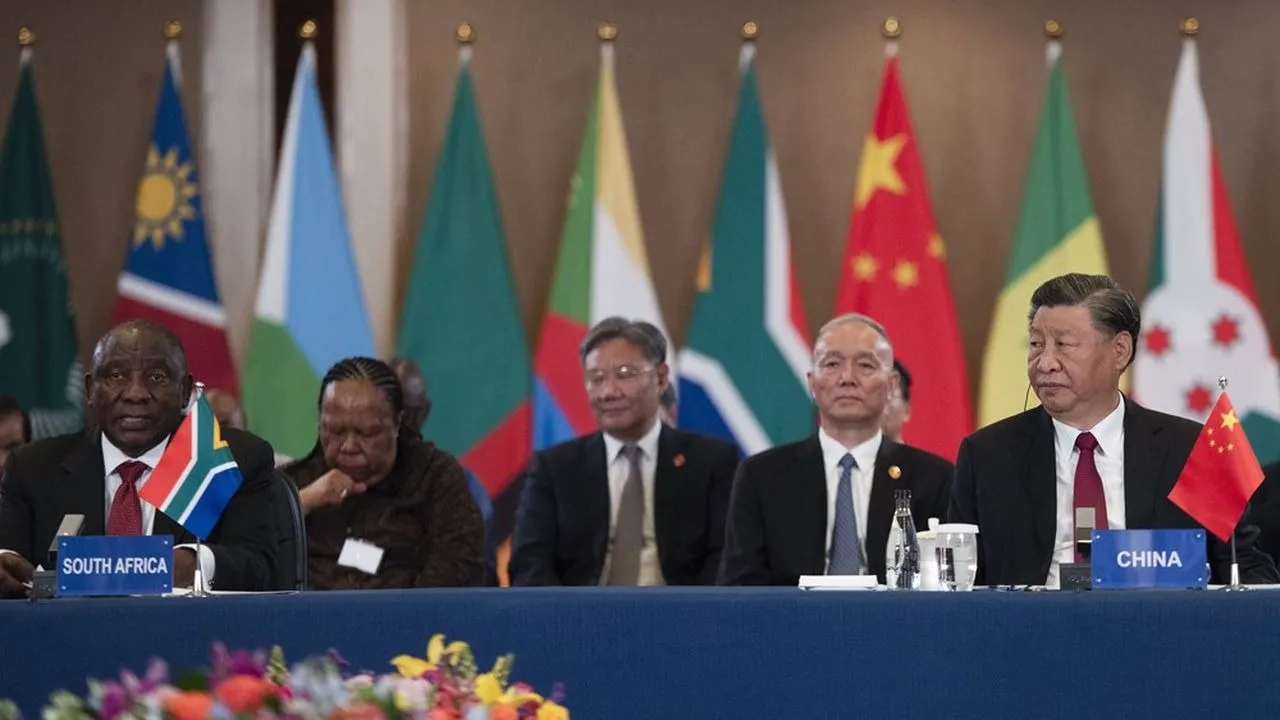

• Un mix d’actions individuelles et en groupe. Les actions des états individuels sont une nouveauté dans le contexte du Sud Global. Elles viennent en complément des actions emblématiques entreprises dans le contexte de groupes (G20, BRICS et Organisation de Coopération de Shangaï). L’objectif reste le même, faire bouger les lignes de partage de la gouvernance mondiale.

• Un développement économique axé sur l’ouverture : pour attirer les investissements directs étrangers et intensifier les échanges commerciaux afin de renforcer leur insertion au niveau des chaînes de valeur mondiales et renforcer la croissance économique et la prospérité de leurs populations. Si besoin, les pays du Sud n’hésitent à adopter des mesures protectionnistes pour protéger leurs intérêts (restrictions sur exportations de nickel et de lithium de la part de l’Indonésie et du Zimbabwe). L’idéologie a cédé la place au pragmatisme économique.

• La recherche d’une nouvelle gouvernance mondiale inclusive : Conscientes que cette dernière prendra du temps, le Sud Global inscrit son action sur le long terme pour négocier avec le Nord des réformes portant sur la gouvernance politique, monétaire et financière mondiale incontournables pour relever les défis de la dette mondiale, du financement du développement, de la transition énergétique et d’une fiscalité mondiale équitable et inclusive.

La coopération Nord-Sud est incontournable pour un monde multipolaire et inclusif. Les crises financières et bancaires à répétition, la montée des inégalités, les politiques monétaires ultra libérales des grandes banques centrales, le regain de protectionnisme et la pandémie de Covid-19 ont ralenti la mondialisation économique de l’après-guerre froide.

De plus, le recours croissant aux sanctions économiques dans le sillage de la guerre en Ukraine a accentué les tensions géostratégiques, fragmenté les relations internationales entre l’Est et l’Ouest et le Nord et le Sud, ralenti le processus d’intégration économique et mis en difficulté la coopération internationale.

Cette dernière est toutefois incontournable pour affronter les défis planétaires de la paix et la sécurité mondiale, du changement climatique, de la prévention des nouvelles pandémies et du risque démographique) ainsi que l’absorption des nouvelles technologies. La reconstruction d’un nouvel ordre économique mondial est dans l’intérêt de tous et devrait être articulée autour d’une vision réaliste des rapports internationaux et d’un partage de la gouvernance internationale en raison du poids économique croissant des autres groupes de pays (hors du G7 et de la sphère des pays avancés). Elle doit être conduite sur la base d’un cadre de coopération internationale avec un multilatéralisme renouvelé, seul en mesure de favoriser le progrès de l’humanité et de nous protéger de menaces universelles qui mettent en danger tout le monde.

L’Algérie, pionnière du Sud Global. Il y a cinquante ans, l’Algérie était la première à mettre la question du développement économique du Sud au centre des discussions internationales Nord-Sud. La diplomatie algérienne doit donc naturellement se réengager avec vigueur en faveur d’une gouvernance économique mondiale équitable, d’un transfert de ressources aux pays en développement et d’un renforcement des échanges commerciaux Sud-Sud.

Ce réengagement doit accompagner la création d’une nouvelle dynamique économique en appui d’une trajectoire en direction du statut de pays émergent. Pour ce faire, l’Algérie doit se doter d’une stratégie de développement à long terme et créer une economie forte et indépendante en entamant d’ores et déjà un plan ambitieux de réformes macroéconomiques et structurelles pour une insertion productive au sein de l’économie mondiale. Dans le monde actuel, les poids économiques des pays sont les déterminants principaux de la place d’un pays sur l’échiquier mondial et de la voix qu’il peut porter. L’Algérie doit réussir ce pari.

Par Abderahmi Bessaha , Expert international