Ces pharmacies informelles sont vitales pour la population la plus pauvre de ce pays d’Afrique centrale, le deuxième le moins développé au monde, selon l’ONU, et en guerre civile depuis 10 ans. Mais il y a un revers à la médaille : prolifération de médicaments de mauvaise qualité ou faux, résistance aux antibiotiques, exercice illégal de la médecine...

yaguina Nesly patiente devant une bicoque en tôle, sommairement peinte en blanc et vert, l’une des nombreuses pharmacies sauvages de Bangui, la capitale de la Centrafrique, illégales mais pour l’heure tolérées. «J’achète toujours mes médicaments ici, car à l’hôpital, on ne peut consulter que si on a de la chance», souffle la jeune femme de 23 ans.

«Je préfère venir chez les ‘’docta’’ du quartier», un sobriquet qui désigne les tenanciers de ces officines, «c’est plus rapide et moins cher», explique-t-elle. Stephen Liosso-Pivara-Bembe, 33 ans, lui remet des comprimés pour des douleurs au ventre.

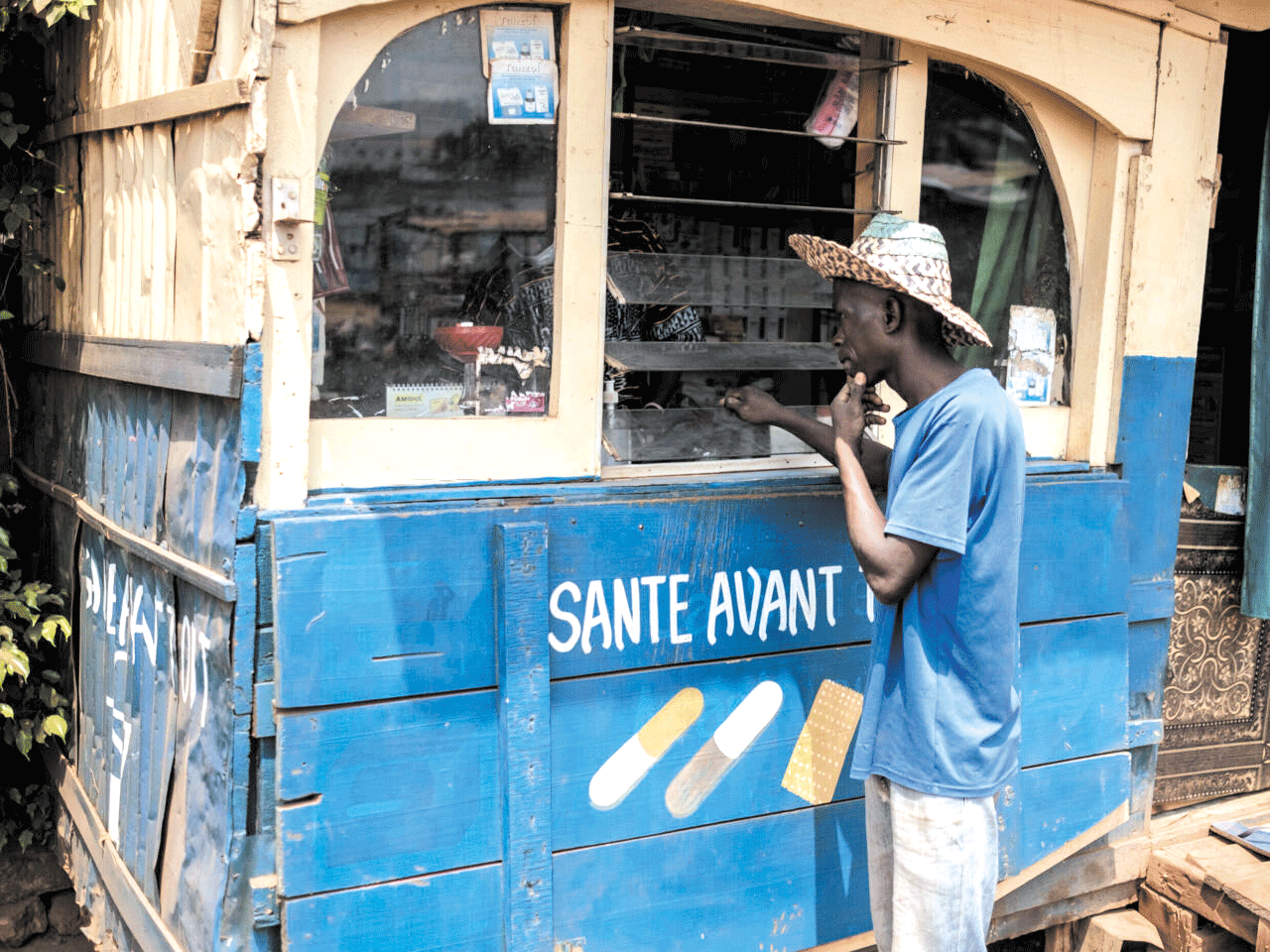

En blouse blanche, stéthoscope autour du cou, il dit n’avoir jamais pu terminer ses études de médecine faute d’argent. Il travaille sept jours sur sept dans cette officine ornée de dessins de gélules jaunes. Un slogan en lettres blanches proclame : «Santé avant tout».

Ces pharmacies informelles sont vitales pour la population la plus pauvre de ce pays d’Afrique centrale, le deuxième le moins développé au monde selon l’ONU et en guerre civile depuis 10 ans. Mais il y a un revers à la médaille : prolifération de médicaments de mauvaise qualité ou faux, résistance aux antibiotiques, exercice illégal de la médecine...

En l’absence de recensement officiel, l’AFP a pu comptabiliser une douzaine de ces «mini-pharmacies» sur la seule avenue de France, une grosse artère d’un quartier défavorisé, devant lesquelles se forment quotidiennement de longues files d’attente, particulièrement en fin de journée.

L’accès aux soins est très limité dans ce pays qui souffre d’une pénurie chronique de personnel de santé qualifié, d’équipements, et de médicaments. Le système de santé est sous perfusion de l’aide internationale, et environ 70% des services médicaux sont assurés par des organisations humanitaires, quand 2,7 millions de personnes, la moitié de la population, ont besoin d’assistance sanitaire, estimait l’ONU en 2022.

Dans le 5e arrondissement, Antoine Bissa, étudiant infirmier pas encore diplômé de 39 ans, est installé entre les étagères de médicament de son échoppe baptisée «Bibi pharma». Il dit recevoir chaque jour une centaine de personnes «pour des injections ou pour des médicaments, jusqu’à 23h».

Consultations gratuites

Une activité qui constitue sa seule source de revenu, précise ce père de quatre enfants. La plupart viennent soigner un paludisme, une fièvre, pour un traitement antiparasitaire, ou des soins de première urgence, énumère-t-il. Il propose également des «consultations gratuites», et des «médicaments moins chers». Mais, «si c’est grave, on leur indique l’hôpital pour un soin approfondi», précise Antoine Bissa.

Gilles Doui est venu soulager des douleurs musculaires. «J’ai trois enfants et mon salaire ne me permet pas de payer les médicaments en pharmacie», confie ce fonctionnaire de 35 ans qui attend son tour sur un banc et «préfère payer quelques comprimés plutôt qu’une boîte entière». «Nous vendons les médicaments selon les moyens de chacun», à l’unité si nécessaire, détaille Stephen Liosso-Pivara-Bembe, qui vend par exemple la boîte de Vogalène 5000 francs CFA (7,5 euros), contre 7000 (10,5 euros) ailleurs.

Sans reconnaissance des autorités, ni autorisation d’exercer, il dit s’approvisionner au Cameroun, au Congo mais aussi en France. «On ne travaille pas en partenariat avec les mini-pharmacies», tance Romuald Ouefio, directeur de la Pharmacie et de la Médecine traditionnelle au ministère de la Santé.

«Elles sont dans le secteur informel et favorisent la prolifération des médicaments de qualité inférieure, ou falsifiés», dénonce-t-il. M. Ouefio pointe aussi des «cas de résistances aux antibiotiques». «Nous prévoyons un dialogue dans quelques mois avec les propriétaires pour les sensibiliser à se reconvertir dans d’autres activités», une première étape avant «une répression très robuste», prévient-il.

Jules Dawili, un laborantin banguissois, admet que des cas de résistance aux antibiotiques, notamment à l’amoxicilline, pour les infections bactériennes, et à la doxycycline, pour le traitement préventif du paludisme, sont dus à ces ventes sans ordonnance ou à de mauvaises prescriptions.

Mais il n’en soutient pas pour autant «à 100% la régulation» annoncée par les autorités. «Certains sont compétents», nuance-t-il, estimant que «le gouvernement pourrait les sélectionner, leur faire passer des tests et des formations afin d’aider les personnels de santé».

Le gouvernement doit «bien réfléchir sur ce système qu’il veut mettre en place. Dans un quartier, on peut compter plus de 20 mini-pharmacies, combien de structures va-t-il mettre en place avec quelle quantité de médicaments et combien de personnel pour tout remplacer ?», interroge Stephen Liosso-Pivara-Bembe.

«Si le gouvernement ferme les minis-pharmacies, c’est qu’il ne pense pas à ceux qui n’ont pas les moyens de payer, beaucoup vont mourir», s’inquiète Yaguina Nesly, son bébé de 9 mois enveloppé sur son dos.