Il faut rappeler d’emblée que le captage et le stockage du dioxyde de carbone (CO2) avec une vision perspective de le valoriser par une utilisation pour la stimulation de la production du pétrole, dans le cadre de l’Enhanced Oïl Recovery (EOR), était une exigence du management de Sonatrach en 2001, bien avant l’arrivée de la norvégienne Statoïl à In Salah.

Pour rappel, la première phase du développement a démarré en novembre 2001 et a concerné trois gisements (Reg, Teg et Krechba) et les premières quantités de gaz ont été produites en juillet 2004. Cette date justement coïncide avec l’arrivée de Statoïl. Pourquoi ? Les pouvoirs publics, à travers leur National Oïl Company (NOC), ne voulaient pas rater ce rendez-vous pour cet «exploit mondial» et confirmer leur intention ferme de contribuer à l’accompagnement de la transition énergétique et la limitation de l’empreinte carbone.

Il faut souligner aussi, qu’en 2001, l’Algérie a commencé à entrevoir une lueur d’une sortie de crise multidimensionnelle : politique, économique avec en toile de fond le programme très contraignant du Fonds monétaire international (FMI) et sa forte dépendance des hydrocarbures. Ce n’est pas son premier exploit, mais a à son actif plusieurs dont on a eu l’occasion de passer en revue. Ces modestes lignes tentent de retracer cette œuvre qui n’a pas été jusqu’au bout pour plusieurs raisons, et que nous évoquerons bien que de nombreux experts, dont Dr. Hocine Bensaâd, ont soulevé les bonnes questions déjà en temps opportun. (01)

1 - Le déroulement succinct de l’opération de séquestration du CO2 à In Salah

Cette opération a été au départ «mise en œuvre» en 2004 par les trois associés sur l’exploitation du gisement d’In Salah, à savoir le groupe Sonatrach, British Petroleum (BP) et Statoïl, chacun en fonction de sa part dans le projet global. Cependant, la supervision du projet de séquestration a été confiée à une filiale créée en la circonstance, Joint Industry Project (JIP), qui associe les partenaires pétroliers dans les proportions ci-après :

35% pour Sonatrach, 33,15% pour BP et 31,85% pour la norvégienne Statoïl. Il faut souligner que ce projet de séquestration du dioxyde de carbone sur ce site d’une superficie de 3000 km2 était considéré à son démarrage comme «le plus grand site onshore d’expérimentation et de séquestration du CO2 en Afrique et dans le monde, d’où son éligibilité à un exploit.

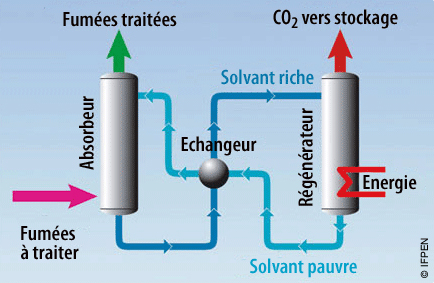

Ce projet devait y traiter 1 million de tonnes par an de CO2 par leur extraction, compression et injection dans les réservoirs à travers les puits poubelles. Le coût total du projet prévu à 110 millions de dollars, dont 30 de cofinancement du département de l’énergie américain et de la Direction générale de la recherche de l’Union européenne dans le cadre du sixième programme – cadre de recherche et développement européen (PVRD). Rappelons que sur le plan géologique, le site choisi a été découvert en 1957 par le forage KB1 qui a rencontré les réservoirs Tournaisien du carbonifère et le Siegenien- Gédinnien du Dévonien inférieur à une profondeur de 1700 à 3350 m.

Les trois réservoirs à l’époque ont débité du gaz. Le choix de l’endroit exact de la séquestration du CO2 a été sélectionné sur la base, disent les responsables de l’époque, de leur intégrité et leur épaisseur du réservoir, leur capacité de stockage, leur porosité et surtout leur modeste pression. Le projet dans sa phase d’élaboration prévoyait un traitement de 30 millions de tonnes sur 30 années pour réduire 60% du Gaz à effet de serre (GES). Les différents rapports de contrôle officieux livrent des chiffres malheureusement inférieur à ce qui est prévu. En effet, en 7 ans seulement, 3,8 millions de tonnes de CO2 ont été stockés et «aucune fuite du CO2 n’a été signalée pendant la durée de réinjection.»

Durant cette opération qui a duré 7 ans, le site a été étroitement surveillé grâce à des techniques par Satellites InSar (Interforometric Synthetic Aperture Radar). Ce système de surveillance sophistiqué devait justement surveiller les déformations du sol liées à la pression d’injection et «la réponse mécanique de la roche qui en résulte dans le réservoir et les morts-terrains». En dernier ressort, le rapport dit que l’analyse des données sismique et géomécanique réalisées en 2010 a conduit à la décision de suspendre l’injection du CO2 en juin 2011, dans l’attente d’une nouvelle stratégie d’injection actuellement en cours de révision. Ceci n’arrête pas le cours de la poursuite aussi bien de la mise en œuvre du projet dans sa globalité que celui de la surveillance. Toutefois, confirme ce rapport, des inquiétudes ne sont pas à écarter concernant d’éventuelles fuites verticales dans la roche couverture et qui ont contraint à un programme de recherche et développement intensifié pour comprendre la réponse géomecanique à l’injection du CO2 (02).

Depuis bientôt 13 ans, aucune réponse n’a été donnée ni dans les causes de ces fuites, leurs conséquences et surtout la reprise de cet exploit en honneur de l’Algérie de répondre présent lorsqu’il s’agit d’un exploit mondial de ce niveau. Tout ce qu’on constate, c’est que ce projet est venu avec l’arrivée de Chakib Khelil et s’est arrêté quelques mois après son départ. Est-ce une simple coïncidence ? D’où le goût d’un exploit inachevé.

2- Pourquoi l’Algérie doit impérativement reprendre cette opération

D’abord, parce qu’elle est réputée fiable et respecte ses engagements. Or, la séquestration du CO2 à Krechba est un projet qui devait durer 30 ans à raison d’un million de tonnes séquestrées chaque année. Mais jusqu’à présent, la reprise de la séquestration promise il y a un peu moins de 13 ans n’a pas été respectée, autrement dit, on ne sait pas pourquoi la séquestration n’a pas marché. Le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) venu à la rescousse pour examiner ces causes n’a pas rendu public son rapport ou du moins Sonatrach et sa tutelle n’en parlent pas. D’autre part, les pays producteurs des énergies fossiles font l’objet d’une offensive lobbyiste pour décourager les investissements dans ce type d’énergie et tripler ceux de la transition énergétique.

Les conséquences commencent à se faire sentir dans les faits pour constater de visu une baisse drastique des investissements dans l’exploration-production des énergies. En effet, selon le constat du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), l’année 2023 a vu une augmentation vertigineuse des coûts d’exploration pétrolière et gazière, selon toute vraisemblance, concentrée dans l’offshore de nature capitalistique. On est passé, selon cette étude, à deux fois ceux antérieurs. Les conséquences ont été immédiates pour que suive la même tendance de ces coûts pour passer d’une découverte de 5 milliards de barils équivalent pétrole en 2023 contre 10,5 milliards de barils équivalents pétrole l’année d’avant.

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), quant à elle, souligne un sous-investissement flagrant dans les nouvelles réserves de pétrole et de gaz, en dépit d’une demande croissante. Pour la fameuse OPEP, les investisseurs dans ce secteur sont déroutés par les gouvernements qui favorisent la transition énergétiques alors que les vrais pollueurs ne bougent pas le doigt car ce sont les petits producteurs qui payent la facture. Le GECF alerte que le coût du baril équivalent pétrole a atteint actuellement 5,30 dollars pour le gaz et 8,80 dollars pour le pétrole en moyenne dans le monde. L’étude du GECF précise qu’en 2023, l’Asie a fait des efforts considérables de découvertes en 2023 et début 2024, vient après l’Amérique latine 21%. Quant à l’Europe et l’Afrique, elles restent à la traîne, avec à peine 11% chacune. Les conséquences à tirer sont claires et classiques, les coûts élevés de l’exploration découragent incontestablement les investisseurs dans les fossiles pour suivre l’autre voix sans bout des énergies renouvelables. En outre, cette situation accentue une crise mondiale énergétique par le simple fait que les marchés pétroliers ne suivront plus une demande forte. Lutter contre cette voix fallacieuse qui appelle à abandonner au plus vite les énergies fossiles en avançant comme prétexte «venir au secours de la terre», il faut décarboner le gaz et le promouvoir comme énergie propre. Le captage, stockage et la valorisation du CO2 en est la solution. L’Algérie, par le biais de Sonatrach, a eu une expérience appréciable dans le domaine et devra continuer. Pourquoi ?

3- Le dioxyde de carbone n’est plus un déchet

Cette tendance de considérer ce gaz comme une charge de l’entreprise est en train d’évoluer de plus en plus pour faire de la molécule de CO2 une matière première, un élément réactif avec d’autres comme l’eau et l’hydrogène qu’on synthétise ou transforme en d’autres molécules sous le vocable «économie circulaire de carbone». Ce processus, devenu maintenant une technologie de transformation, fait du CO2 un produit synthétique utile. On est donc passé de «capture carbon storage» CCS à Capture Carbon Use and Storage CCUS.

Cette valorisation améliore en plus le bilan carbone de ces produits quand celui-ci est issu d’énergie renouvelable ou décarboné. Il reste bien entendu que quand bien même on admet l’utilité incontournable de l’empreinte carbone pour le respect du climat et les engagements internationaux, l’usage prometteur du CO2 devra faire l’objet d’une étude de rentabilité sérieuse. Dans ce processus de valorisation, on peut utiliser le CO2 directement comme son injection dans la récupération des hydrocarbures (EOR) mais pour des quantités limitées à moins de 50 millions de tonnes par an. On peut aussi l’utiliser dans des applications chimiques qui nécessitent un gaz pur. On utilise pour cet usage tout au plus 20 millions de tonnes par an. Mais que produit-on dans le monde ?

Selon l’AIE, 35 à 40 millions de tonnes par an sont captées et stockées actuellement. Il faudrait en capter et stocker 50 voire 100 fois plus d’ici 2035 pour atteindre les objectifs de décarbonation. Une trentaine de sites de cette envergure de grande échelle sont en œuvre dans le monde pour décarboner uniquement la production d’électricité dans des centrales à charbon et celles en gaz. L’industrie de l’aciérie et de la chimie ne sont pas en reste. A partir de ces chiffres qui donnent le vertige, la valorisation ne représente que 8% attribués au CCUS sur la période 2020-2070.

Ce taux devrait être compris entre 10 et 15% pour atteindre la neutralité carbone. Maintenant, toujours selon l’AIE, l’élimination du carbone dans l’atmosphère ou scénario Net Emission by 2050 nécessite le captage de 7,6 milliards de tonnes de CO2. Ceci représente 20% des émissions actuelles.

Un objectif intermédiaire de 1,6 milliard de tonnes devrait être atteint dès 2030 et doublé 5 ans plus tard. Il s’agit d’un facteur 100 à atteindre en moins de 13 ans. En matière de capacité de stockage, l’AIE l’estime entre 8000 et 55 000 milliards de tonnes, c’est-à-dire que même le chiffre le plus bas de 8000 milliards de tonnes dépasse de très loin les 100 milliards de tonnes qui devraient être stockés d’ici 2055 prévus par le scénario dit «développement durable». En ce qui concerne le potentiel «Onshore», il est plus important que celui Offshore». Le premier est estimé entre 6000 et 42 000 milliards de tonnes, mais le second oscille entre 2000 et 13000 milliards de tonnes.

Par Reghis Rabah , Economiste pétrolier

Renvois (01)- https://algeria-watch.org/?p=9350

(02 ) https://sequestration.mit.edu/tools/projects/in_salah.html